MochiのLogcabin Ⅱ 本 棚

13

13

新しい女流作家たち・続編

当方のblog、2014年のものを編集し、一部加筆訂正を加えています。後日、追加の記事を予定しています。

blog1回目 2014年1月30日

映画「小さいおうち」の黒木華と松たか子は良かった。

今日、東京まで(と言っても常磐線の亀有アリオですが)奥さんの松竹優待券に引っ張られてお出かけ。

「小さいおうち」は途中1回トイレに抜けただけ、居眠りせずに面白く見通せた。

「あなたがいないとき、ちょっと面白い場面があったのよ」と、帰りの車中で笑う奥さん。

「でも、もう一回見なくてもいいかも!」 と、負け惜しみ。

今度は中島京子の原作を読んでみるかな。直木賞の2010年に読みはぐっていたし、、、。映画では、ストーリーの迂回的部分として「モダンな赤い屋根の家が建てられた理由」が外されているようだが、それを無用とした山田洋次監督

の考えも分かるだろう。

松たか子(奥様=時子)

が帯を絞め、姿見で結び具合を確かめる目の力が凄かった。このクローズアップ1秒

のカットは監督とカメラマンの合作だが、松たか子が演じた時子の内心を巧みに見せる腕前に職人芸を感じる。

女中(タキ)役の黒木華

が自然ないい味を出していた。彼女が1回だけ奥様を裏切る。webの投稿をいくつか読むと、この1回の裏切りが納得しにくいと感想を書く人が複数いて驚く。ここが人間の機微の部分で、小説も映画もここで成り立っているはずなのだ。

映画の最後に付く、お祖母ちゃんの遺品整理後のおまけ話が基本的には無くても良い。あの「最後の手紙」を開封して確かめなくとも、書いてあることぐらい大人なら分かることだから、未開封の手紙が箱の底にしまわれていた、と見せてくれれば十分。山田洋次は観客に優しいので、さいごに米倉斉加年(恭一坊やの晩年)を登場させて、母親の秘事を許す台詞を言わせるが、そういう解釈も観客に任せて良い部分。

この作品は時代考証に手抜きがないので、ハラハラしないで見ていられた。

それゆえ、庶民が、むしろ戦争を歓迎する気分の中を、拡大して止まらない戦争にズルズルと引きずり込まれていく様子がリアルだ。

夫が、自宅に招いた会社の社長はじめ数人の者と時局展望を語ったり、政治や社会に全く無頓着な妻の時子を脇に、新聞を読んだ感想を言う。

「支那の市場はでかいぞ。何しろ4億の民が暮らす国だ。うち(の会社)がつくるおもちゃだって飛ぶように売れるようになる!」と根拠なき断言。

「首相の近衛さんはうまくやってくれるだろう。そこら辺りの政治家とはワケが違う」

「何しろ日本人は米と稗を食っているが、あっちはこんなに厚い(指先で寸法を示す)ビフテキをバターで焼いて食っている。近衛さんなら、まさかアメリカとの戦争はやらんでしょう」

若い人たちにも見ておいて欲しいとおもうが、そういう角度を読みとらないまま、有閑夫人の不倫の顛末てんまつ

に関心が奪われてしまうかもしれない。この筋書きにはペーソスがあって悪くないのだが、観客の鑑賞のポイントが揺らぐかもしれない。

すなわち、戦争にむかう時代を描こうとしたのか、それとも人間の心の機微を描こうとしたのか、どっちつかずに感じてしまうのでは無かろうか。それはしばらく前に見た宮崎駿のアニメ「風立ちぬ」でも感じた。テーマが、航空機設計の天才が産んだ零戦開発の物語なのか。愛と反戦がテーマなのか、分かりにくい。

山田洋次も宮崎駿も、当人に於いてのそこはハッキリしていて、両方分からせたいのだ。いとおしい小さな世界と、それを抜き差しならぬ巨大な力で握りつぶしていく時代の力。彼らは「個人は非力であるが、大状況の中の個人はそれぞれ懸命に生きていていとおしい」と訴えようとしている。「お国の為にすすんで命を捧げた日本人」などというたわけたメッセージとはベクトルが逆である。

そういう点では観客は「風立ちぬ」は、ややつかみ取りにくかったように思う。

この腑分けで観客が監督の意図を外さずに見やすかったのは、上述の2作に先行した「はじまりのみち」(木下恵介伝)原恵一監督と「少年H」(妹尾河童の自伝的小説)降旗康男監督ではなかったか

。

上掲4作品にかかわる人々の多く(監督も出演者もその他スタッフたちも)が、いま、時代の進む方向に深い憂慮を抱いている

。

しかしボクがご優待券さまに牽かれて映画館に向かうと、これらの映画に若い人たちがほんとうに少ない。まあ、平日の昼日中に、若い人たちは働いたり学校だったりではあるでしょうけれど。

blog2回目 2014年2月8日

原作 「小さいおうち」中島京子を読む

その後古本市場で本が見つかり、三晩ほど床に入って読んだ。

原作を読むと、映画で見たたくさんの場面が、鮮やかに戻ってくるのであった。

繰り返し書きますが、黒木華も松たか子もなかなか良かった。

原作の面白さを生かしながら、どこをどうキッタリハッタリ映画にしていくのかが、読んで比べると分かる。

原作の面白さを生かしながら、どこをどうキッタリハッタリ映画にしていくのかが、読んで比べると分かる。

当然ながら、原作の細かなところが映画ではかなり省かれていることがわかった。

たとえば原作では何度も出てくる睦子さん。

その女学校時代からの友人を通じて繰り返し語られる、当時の日本人の戦争協力の認識。彼女は夫や会社の仲間という男の世界に対して、少しはインテリで口数の多い女の世界、というもう一つの角度を提示し、時代の空気を語る。その書き込みによって、【空疎なプロパガンダ】の数々によってマインドコントロールされている民衆のありさまが、現代の読者にも分かるようになっている。

これは全て、敗戦によって目からウロコのようにはっきり分かることになったわけだが、、、さらにそれを「終戦」と言い換えて曖昧の中にしまい込んだのがボクラの親やボクラであった。

この部分を映画は台詞からほとんど外した。

ただし、奥様の時子と睦子のホモセクシャルな関係を語る一番大事な場面は落としていない。

「旦那様」の人物像の部分、家族にたいして寛容ではあるが、気持ちが仕事ばかりに向いていて、妻とは心の内奥に通い合うものが無い様子が、映画も原作も巧みに描かれている。が、原作ではもう一歩ハッキリ踏み込んで書き込んである。

それは、女中のタキが、「男の人なら誰でも持っている男の匂いというものが旦那様にはないことにふと気付くことがあった」というもの。房事のことまで直接語ってはいないが、連れ子を持つ妻がこの家ではとうとう子供をもうけることが出来なかったワケに婉曲的に触れようとしている。またそれは、時子が後述する板倉青年の何に惹かれたのか、の理由付けのひとつ

にもなっている、ということになる。

ストーリーの骨格部分で、人間関係の条件付においても違いが大きい。

原作では時子は子連れの再婚なのである。映画はその説明を省略している。なぜ東京近郊の丘の上に洋風の赤い家が建てられたか、そのワケにも関わる事柄なのだが。先述のごとく、夫は家族に寛容である、とは言える。連れ子にたいしては優しいが妻の欲求に全く無頓着で、気付いているやらいないやら。

映画でも原作でも、板倉からは婉曲な言い回しながら愛の告白を告げられ、時子の心が揺らぎはじめ、逢瀬さえ重ねている。しかしながらその時子の様子に夫の方が全く気付かないような印象が維持されている。

山田洋次は、原作のこの条件付けがなくても作品の質は落ちない、と判断したわけであるが、やはりあの家族の姿

への印象が、有ると無いとではかなり違って来るように思う。

同様に、映画には使われなかったパーツのひとつに「小さいブリキのジープ」の話がある。小学生になる子供(恭一ぼっちゃん)には仲の良い友達が二人いた。そのうちの1人(セイちゃん)のお父さんが警察に引っ張られた。周囲からは「あの子の父親は非国民だ」とみなされ、子供も何となくその子とは遊ばない方がいい、と思うようになってしまう。

敗戦の翌春(1946年)、タキは上京し、赤い屋根のおうちを訪ねるが、そこにあったのは見覚えのある石造りのポーチだけだった。がっかりして焼け跡に座り込んでいると、見知らぬ男が声を掛けてきた。

「あなたはここの家の女中さんではありませんか」

それがセイちゃん(清一)の父親で、昭和16年に捕まり敗戦まで獄中にいた。釈放後、一時親類に身を寄せた京都で入手したブリキのジープを持って、家族を捜しに上京してみると、赤い屋根のおうちが燃えたのと同じ昭和20年5月の山の手空襲で、自分も妻と子供を失ったことを知った。

「このあと、この家の子にもし逢えたなら、清一のことを思い出してもらうよすがにこのおもちゃを渡して下さい」

タキは父親から言われるままに、ジープを預かる。

けれども、このおもちゃを手渡すべき恭一ぼっちゃんを、生前のタキが見つけることは叶わないまま、ちっぽけな遺品となって残った。

何と言っても大違いの部分がひとつある。

夫の部下(応召が無いはずの丙種合格者すなわち板倉)が入営する直前、赤い屋根の家を訪れて時子とする最後の密会を、山田洋次が「叶わなかった」ことにしている。

これはその方が「開かれなかった手紙」の意味を深くしてスッキリ通る。

タキももはや子供ではなく、板倉を巡る恋のささやかな当事者になっていたので、密通の橋渡し役を、奥様にはしたことにして、独断で阻止していたということになる。結局その自分勝手な行為はタキが誰にも打ち明けることの出来ない負い目として生涯背負うことになった。タキは女中という職業の根本的倫理を主人への服従として理解していたのだろうし、彼女は仕える家がその後幾度か変わってもその倫理観をこの1件以外では守り切った、という前提なのが映画も原作も共通なわけで、雇い主からの信頼はどこの家にいたときも厚かったことであろう。

大学ノートに自伝を書きながら、どうしても最後まで書けないで泣いてしまうワケはここにあったのだ。

【しかしそんなことが浮き世に生きる我々に生じうるのか? ヤムをえなければウソも方便で世渡りしていくのが人間というもの。映画の中のタキではなく、もし彼女が実在していたなら、当人の主観においては善意にも悪意にもあろうウソやごまかしが一度や二度では済まなかったはずである。】

さて、原作を読んでみても、蛇足感の否めない結末の部分は同じ場所だった。

タキが、心乱れるままに板倉に会いに行こうとする奥様の足を止め、「その代わりに」と書かせたその呼び出し状の扱いのこと。

タキが 「私がお届にまいります」と請け合い届けに行った板倉の前で奥様を裏切り、手紙を胸の併せに隠したまま、自分だけが惜別の思いを告げてきた。或いは板倉に会わずに引き返した。本当のところは前者であっただろう。映画では観客がそう想像すべく、ちょっとしたワンカットが直前に補充されている。召集令状が来たこと(=永久とわ

の別れ)を告げに来た板倉が灯火管制で真暗な夜道を帰る。懐中電灯を持たせようと後を追ったタキは、そのとき、板倉が自分に好意を持ってくれていることを知ってしまう。これは物語を作るための伏線なので、原作を詠んでも映画を見ても、読み手(観客)は一旦は、タキが板倉に手紙を渡したものと思わされる。「何で板倉は時子のもとへ、今一度だけ訪ねてこなかったのか?」

ここが作品中唯一のトリック部分

。

両者比べれば、映画のように山田洋次の方が理にかない

、タキが奥様の意思を挫いたことが結果として現れる映画の方が余韻がある。

原作では、呼び出し状の通り板倉が現れ、時子は家の中に迎える。

タキは庭の草むしりを(するふり)しながら、板倉が帰るまでの時間を取り繕う。これでは、板倉に手紙を渡すべく使いに出た(ふりをした) 意味が通らなくなってしまうのだ。

タキの懐に隠された「開かれなかった手紙」の後始末は、原作に書かれているままに、映画も最後の場面で開封される。 すなわちタキの甥の青年が、息子(恭一坊や)の老年に彼を訪ね当てて、彼の前でこの手紙を開封する所は原作通りであった。ボクはこれが余韻を失わせ、くどいと感じたが、その一押しは「どうしても必要」なものであろうか?

* * *

市井に生きる人間ひとりひとりのいとおしさと、それをたった一夜の空襲が焼き払う戦争。

戦争指導者の愚昧な策や虚言を、賛美し、または自分に都合良く解釈し迎え入れ、または政治や社会に無頓着に私生活だけに溺れ、とどのつまりが三者三様、無差別ひとまとめに焼き払われる。

昭和が終わるころまでは、体験的に骨身に染みて理解されていた物事の理が、簡単には語り継ぎにくくなってしまった”今”という時代。

根無し草のように風に吹かれてなびくような、危うさ漂う”今”への挑戦状だろう。特に映画からはそれを感じる。

blog3回目 2014年2月22日

中島京子の作品をもう少し読んでみた

映画「小さいおうち」が面白かったので、すぐに原作も読んでみた。

原作は初版が2010.5.発行で、直木賞受賞という外形評価もあるが、たしかに面白かった。

そのことは当方blogの1/30,2/8の2度に分けて書いて来たことだが、自分的には中島京子がどんな作家なのかもう少し読んで見よう、ということになった。

読んでいる途中で、映画の方が話題になった。女中役の黒木華がベルリン映画祭・銀熊賞を受賞したからだ。左幸子・田中絹代・寺島しのぶに続く4人目とのことだ。

ボクは主役の2人が、どちらもなかなか良かったように思えたので、松たか子と併せ賞を出せば良いのに、と思った。

* * *

古本市場で2冊、文庫本(共に集英社)を入手して、常に習い寝床の読書となった。

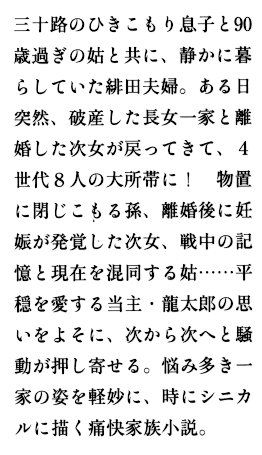

ボクが読んだのは集英社文庫だが、最初の単行本はマガジンハウス、2005年5月発行 裏表紙のセールスコメントをコピーし内容紹介に代えた。

<7つのへやのなか>を、卓越したユーモアで描く、とあるように短い七話が収容され、寝床でねむくなるまで、とか、電車の中で、とかにちょうど良い。

← セールスコメント

* * *

次に読んだのはこれ。目が覚めたが今朝も寒いので、居間が暖まるまで起き出さずに最後の数ページを読んで読了。これは面白かった。

最初の単行本は集英社、2008年2月発行

最初の単行本は集英社、2008年2月発行

← セールスコメント

作者の社会に向けての観察眼がシニカル(上の文中)でありつつも真っ当で、この小説は数回の連続TVドラマに改作すると結構視聴率もいけるような感じがした。

現代の家族の有り様を突き放して書いているようでありながら、配置された作中人物たちが世間的落ちこぼれであっても、これを見捨てない。それぞれに愛すべき、かつ愛されるべき人間として描く筆さばきがうまい。彼女の育ちの良さがそうさせているのかもしれないが、それはマイナスではないだろう。泥を被ったような人生を丸出しにするのを持て囃す向きが古今あるが、それぞれに違う味付けで、どっちが良いという問題とは違う。

「よそ見」には平凡に暮らしているように見える家族の多くが、それ相応の努力をもってひと家族を維持しているわけだが、そのことの可視化に成功していて、なおかつ、筆さばきにスピード感もあり、現代作家の資質を満たす作家のひとりだと思った。「小さいおうち」同様に直木賞型の作風だが、読後の感想はそれほど軽くない。

現代家族の実像とはこんなものかも、、、と納得出来るから「小さいおうち」が昭和の缶詰であるように、こちらも平成の缶詰として作品寿命が案外長いかもしれない。

「小さいおうち」の原作者、中島京子をもう少し知ろう

その次の「平成大家族」は軽み(ユーモア)と、何とも言えないもの悲しさ(ペーソス)がいいアンバイにこねられていて十分面白かった。どんなに幸せそうに見える家族でも、その家族の内情に一歩踏み込めば、、、と言う辺りが、それほど若くはない作者の成熟度を伝える。

うちの山の神に奨めたらすぐに読んだ。彼女にも十分面白かった様子。結婚しない(できない)引きこもり息子(娘)、結婚して子供もあるのに出戻りの娘、定年退職したあと自宅で粗大ゴミ化した亭主、などなど。このように列挙すると、当世風俗の切り貼りみたいだが、この「環境」をこね上げてただの笑い話に終わらせていないところが、物語り作者の腕前と言うべきか。

こうなると”見極め”にもう一冊ぐらいは読んで、10年前、若手でピチピチの女流作家登場時の姿のイメージ定着、といきたい。これまで全く読んだ覚えのない作家だったからである。これがもし、3冊目が2冊目の「さようなら、コタツ」程度であったら4冊目に手を出すこともなかっただろう。

・・・ということで、4冊目は「イトウの恋」。

ページ数は多いが、内容本体のボリューム感は「中編小説」の仲間の感じ。

主人公はイトウ(伊藤亀吉)という明治期の通訳、彼を雇ったのが女流探検家のイザベラ・L・バード。

(作品中ではイニシアルのみ=I・Bと記される。「読者におかれてはフィクションとして読まれたし」なるサインであろう)

文明開化の時代、雇い主が主人で通訳は雇われ人の関係。年齢も青年のイトウとは母子ほどにも差があった。

しかし長期の困難な「未開の日本」の探検を全身全霊で支える・支えられる関係は、ビジネスライクの関係では済まされなくなっていく。

それなのに最後に一波乱ありつつも、I・Bの思慮が勝まさった結果、あっけない別れで終わった。

ということで終わるはずのものが、、、、という、現代にコンタクトしていく納豆の糸引きのヌルヌル感が行間に残してある。

スイスイ読もうとすれば、繰り返し挟み込まれる「現代」という入れ子構造の外殻が、寝床で眠気をこらえて読むとき、存外やっかいに感じた。

しかし若い日の中島京子、一生懸命書いているなあ、、、。

末尾に中島の手による「参考文献」紹介がある。その中では次の2冊が特に重要であろう。

『日本奥地紀行』 イザベラ・L・バード著 高梨健吉訳 平凡社ライブラリー 2000年発行

『イザベラ・バード 旅の生涯』 O・チェックランド著 川勝貴美訳 日本経済評論社 1995年発行