山側より見る

さいごの 餘 部 鉄 橋

2010年8月、約100年を海風に耐えながらその役割を終え、コンクリート橋に生まれ変わった。

新しい橋が初めて迎えるこの冬の風にどんな雄姿を見せてくれるのだろうか。

2005.8.下旬 餘部駅ホームに降り立つ。

このすぐ先に餘部鉄橋はあった。

建設して93年(1912年3月1日開通)、すでに橋梁架け替えの計画が持ち上がっていた。

安全運行上、風(特に冬場の季節風)に弱く、山陰線の弱点になっていた。

主要な特急は、東京から、たとえば松江に 行くような場合には、

既に山陰本線(京都起点)ではなく、山陽新幹線利用が前提の岡山駅乗り換えになっている。

私(たち)をおろし、餘部橋梁を渡っていくディーゼル車両。

トレッスル(架台)式構造。 鋼材はアメリカから輸入し、ここで組み立てた。

長谷川の河床よりレール面までが約41.5m。主要支間長は約18.3m。

吉永小百合主演映画「夢千代日記」で旅客が一人転落するシーンの現場 でもある。

潮風と戦う保全作業。

戦時中保全用資材(ペンキや鉄)が不足し、手入れが不十分になり老化が進んだが、

戦後すぐより、繰り返し大規模に鋼材差し替えなどの若返りが行われた。

また、ペイント塗装には専門の人員が1965年まで配置されていた。

役目が終わる日まで、この日も、橋脚11本中2本がメンテナンス中であった。

高い!(余部駅から集落に下る山道の途中より、写真左右とも)

けれど明治末年に完成し、あの事故までの80年間,一度の死亡事故もなかった。

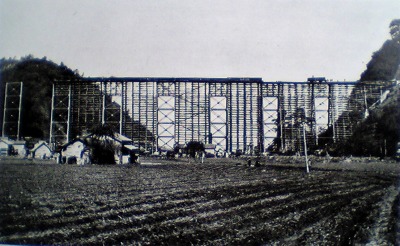

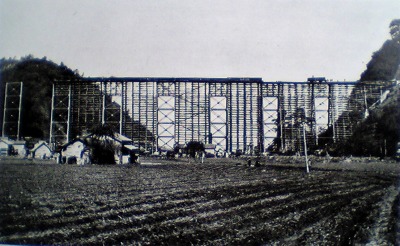

完成直前の架橋工事

完成直前の架橋工事

(「日本国有鉄道百年史」 1974,3,1,国鉄刊)

主脚にこれほどの腐食が生じていながら、今も現役。

日本の在来線はレールが狭軌、故に風にはとても弱い。

これが標準軌であったなら、新幹線がそうであるように、多少の強風で不通ということはまずありえない(下記の網谷氏は風速40mでは事故は起きない、と試算する)わけだが、従来の鉄道では台風や豪雨の時、浸水だの軌道が流失してしまっただの、100年も前からみんなが承知して利用してきた。

まあしかし、山陰線を持続利用のためには確かに架け替え時がきたか。戦後の大改修でも、左の腐食鉄材の写真のごとく、主脚は交換されずにきた。

橋の下から、また、向こうの海岸からなど、この鉄橋を飽きずに見ていると、単線にもかかわらず列車の通過はかなり頻繁。夏場だったためか臨時列車も時々通過した。

事故の真因についてひとこと述べておきたい。

旧国鉄は現場「国鉄マン」の誇りを尻目に、政治の道具箱であった。

地方出身国会議員の地元への「利益誘導」即「選挙の票」という公共工事の象徴が長らく国鉄ローカル線敷設だった。(車社会の今日では、そっくり各種の道路建設に入れ替わったわけである)

先の衆院選挙(この原稿の、旧ブログアップ時点が2005年)では、小泉首相が街頭で演説し、以下のように述べている。「郵政に先行のモデルは国鉄です、民営化後たちまちにして、あの赤字企業がみなさんに配当ができる会社にまでなれたじゃないですか」と。

事故はこの、民営化への地ならし中におきた。

ポイントは国労弱体化であり、それが必須の条件とされたのは民間企業になればスト権が付くからである。国労は過去に「スト権(スト獲得目的の)スト」まで行ってきていた。

この事故のことを宮脇俊三氏の場合は以下のように述べている。

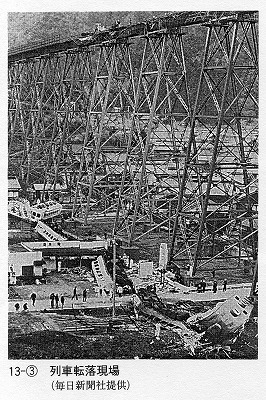

「前部分略 / 私は餘部橋梁が好きで、幾度か横や下から眺めてきたのだが、’86年12月28日13時24分、この橋で大事故が発生した。団体専用列車が日本海からの強風にあおられ客車7両が横倒しになり、転落したのである。客を降ろしたあとの回送列車だったのは不幸中の幸いだったが車掌一人と、橋の下にあったカニ加工場の従業員5人が亡くなった。 事故の原因は強風で列車が横転したとして片づけられたが、橋脚の歪みによるとする説(網谷りょういち氏)もある。私はこの説に耳を傾ける。老朽化した橋なのだ。/ 事故以来強風が吹くたびに餘部橋梁を渡る列車は運休するようになった。/ 以下略」 旅・心の風景 / 餘部鉄橋 朝日新聞’99年9月16日

宮脇氏が関心を寄せている説は「続・事故の鉄道史」に依っていると思われる(網谷りょういち 佐々木冨泰共著 日本経済評論社’93年1月発行) 宮脇氏は橋脚の歪みによる、と要約。

これは宮脇氏の要約のしすぎである。

著者の網谷氏は、その本の中でそうは述べていない。

概略、① 橋梁上に進入してきた列車と強風の相乗作用による橋梁の特殊な共鳴(振動)がレールを曲げる力となって脱輪を誘ったもので、風に吹き倒されたものではない。

また、② 最初に脱輪したのは2号車か3号車であったが、普通は、機関車牽引列車の風による脱線は最後部車両から始まっている、とする。

そのようにして中央部分の車両から山側にはらむように転落した。

そのようにして中央部分の車両から山側にはらむように転落した。

そのさい、③ 事故を招いた共振現象が昭和の大規模修繕(1968~76) の欠陥からきている(交換されなかった縦材=主脚と交換補強された横材=梁のアンバランス)と指摘する。

このあたりの詳細は本書をお読み願うこととするが、数理的説明は手際よい。

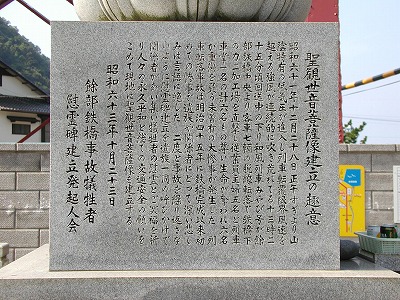

事故犠牲者を慰霊する聖観音(88年10月建立)

事故の現象的着眼点は 以上のことに示されているが、結果的に強風下に列車が橋梁から転落したのである。

乗客を降ろしたあとの改装車両であったが、機関車のみがレール上に残り、客車7両すべてが落下して車掌が亡くなった。加えて橋梁直下のカニ加工工場と2軒の民家を壊し、工場従業員5人も犠牲になった。また、3号車日本食堂乗車の3人、工場の3人が重傷を負った。

事故後しばらくたってから、事故の責任を感じた職員に自殺者が出ている。この人も事故の犠牲者のひとりであると思う。真の責任者は別にいたのではないのか、というのが私の思いである。(自殺者のことは私の記憶であって、新聞記事等による日時、人名などの詳細が現時点では把握出来ていない)

結局、強風下に何故列車をこの橋に向かい進入させたか、がこの本には記述されていない。

事故検証の本質部分はこの後者部分にあるのではないか。

とりわけ問題なのは、定時運行維持を職員の業績評価に繋げ、労務管理の手段としていたこと、なのではないのか。

尼崎での福知山線脱線事故のおりに最初に直感したのも、この餘部鉄橋事故のことであった。

聖観音像台座に見る慰霊碑文、無念をのべるが、原因追及の文言はない。

法律の規定にしたがって、株主の利益のための私有財産に変じた鉄道事業の、社会の器たりうべき信頼回復はそう簡単にいくと思えない不安。

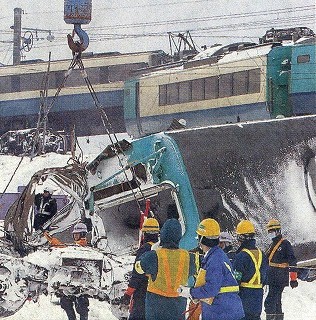

2005年12月25日にも羽越線の最上川付近で特急列車の脱線、転覆事故が起きた。

朝日05.12.28.夕刊(写真は部分)

風の事故は、事故原因として多くはないが、依然として起こっている。

羽越線の事故では、当時風強く列車(いなほ14号)は酒田駅を68分遅れで出発。しかし発車時の風速計(事故現場の1km北にある)が徐行規制の風速25m以下(かつ、20mで鳴る警戒音以下)であったという。

しかし運転手は強風に危険を感じ、通常120km程度で通過する最上川橋梁をやや減速(100km程度)して通過した、と証言。

にもかかわらず、橋梁通過直後に脱線し、線路土手を転落した。どの程度減速すれば脱線を免れたのかを事後に仮説的に説明は可能かもしれないが、若干程度の減速は運転手がとっさに職人的な感で判断したことである。

結果論からは、若干程度の減速ではなくより大幅な減速または徐行すべきだったかもしれないが、後の広範な現地調査で、予測の難しい「竜巻だった」という証言や周辺家屋の破損が判明。ただしこれも、荒天時に風は烈風を交え勝手気ままに吹くものであり、現場での瞬間最大風速が問題なのである。他にも、かつて地下鉄東西線が橋梁通過時に(おそらく)竜巻に遭遇し橋梁上で脱線したこともあった。

したがってこの脱線は1時間8分遅れで発車を命じられた不運な運転手の責任ではないだろう。運行管理システムの検証に向かうべき事故であった。

山形県警は事故の4年後に運行責任者3名を業過致死傷容疑で山形地検に書類送検している。(09年12.22。新聞報道)

海側、村外れよりのながめ

『事故の鉄道史』の記述には、鉄道輸送の安全係数とは実に航空機の約100倍、自動車の500倍にたっするものなのだ、(根拠となるべき分母内容が不明だが、何となく実感に合致する数字)とある。

この「安全への信頼」という鉄道財産の大きさを、事業主も、利用する側の人間も改めて思うべし。

新余部橋梁(2010,8,)

転載許可写真(ウキペディア)使用

転載許可写真(ウキペディア)使用

以下、旧ブログ抜粋と関連補記

8月末に餘部(amarube)へいきました。 初めて山陰本線に乗りました。 松江・(乗り換え)米子・(換え)鳥取・(下車)餘部 一泊して、翌日午後 餘部・(換え)城之崎・(換え、福知山経由)京都

餘部鉄橋は、小学生の時の何かの写真でみてから、会ってみたい日本の風景のひとつでした。 それが、まもなく高速自動車道や新幹線ではどこにでもみることのできるような、ただのコンクリート橋に架け替えられるというのです。 松江に用事ができたので、帰りに寄って二日かけて、正味二四時間を橋の真下の民宿(川戸屋)を拠点に、とても満ち足りた思いで過ごしてきました。

泊まった部屋(宿=川戸屋)の窓から

泊まった部屋(宿=川戸屋)の窓から

また、「Rail Magazine 2005-10](通巻265号)の第二特集がこの余部鉄橋で、特に写真撮影の情報は完璧です。実は私は、川戸屋さんから「うちのお客さんが撮った写真が載っているこんな本が今出たところです」と教えられ、家に帰ってから購入しました。行く前に見ていたら自分のあわただしい時間、安カメラでは写真を撮ろうなんていう気持ちは萎えてしまったかも。何年も通い、あちらからも、こちらからも、昼夜を選ばず撮った中の選りすぐりが載っている、という、鉄道マニア自慢の写真でした。

私は鉄道マニアには属しませんが、有名なこの橋の事故のことが「続・事故の鉄道史」日本経済評論社1995、11月刊には工学的な方向からの考察として分かり易く載っています。 私は先日の福知山線脱線事故とこの事故は無関係ではない、と直感的に感じています。 このへんをもう少し分かるようになりたいと思っています。

1月3日・竜巻は不可抗力?

過日(05年12月25日19時15分ごろ)羽越線、最上川鉄橋付近の脱線事故、の件(掲載割愛)の追記。

事故直後には、最上川が強風の通り道であることや、鶴岡側へ通過直後が、①土手であり、②橋梁の底部も簀の子状であり、①②を併せて、横風以外に吹き上げるような突風の動きも調べる必要がある、というような交通評論家のコメントがテレビに流れたりした。

しかしながら、テレビでは12月31日のニュースから、新聞では1月1日の記事から、直接の原因が竜巻に因るような解説が出て、(ダウンバーストではない、という理由も含めて)、あとはお屠蘇気分だろう、、、この件がニュースとしては休眠に入った。

竜巻が不運にも通過する列車を直撃したことは、今後の調査によってはっきりしてくるかもしれない。その可能性が大きいことは、直接の管理責任者の気持ちをほっとした思いにさせたかもしれない。また、被害者への賠償責任の度合い算出には大きな影響をあたえるであろう。

ところで、事故の結果と安全対策の関係を、考察するとどうなのか。

ケース1,安全対策は、常識の範囲で万全であったが、予測外のことから事故に至った。

ケース2、安全対策は不十分であったが、事故の直接原因は別理由により発生したので、責任を追及されなかった。

ケース3,安全対策は不十分であり、それ故事故も起きた。

松田社長の辞任意思表明を尊重して論理を組めばケース1でも2でもなく、3ということだか、単なる形式的引責辞任(責任の所在がかえってぼやける)なのかもしれない。

2008.5.ブログについては、4年後、運行管理責任者が業務上過失致死傷の罪で告訴されたことを先述した。

しかしそれをさせている企業体質は問われないのか。事故は福知山線事故など、強風だけで起きているわけではない。

古い記事だが、05年6月28日朝日・夕刊「論壇時評」、タイトル『民営化という暴走電車』金子勝、が捨て置き難い。

その内容は、古くは鎌田慧『国鉄改革と人権 JRは安全か』(岩波ブックレット’90発行)から、直近では柳田邦男『JR尼崎事故 破局までの[瞬間の真実](現代7月号)等を紹介・要約している。

公共サービスの民営化方針は「小さな政府」論に乗り一般世論の歓迎を受けやすいが、さいきん郵政民営化のことで鳩山邦男を先頭に自民党政府内から異論が出た。その郵政のことでもこの時評が載った時点で以下の記事がのっている。

「国の事業だからこそ議会からの監視を受け、『官・業』癒着や無駄なコストに国民の厳しい視線が注がれる。民営化されれば、ファミリー企業群との癒着も無駄遣いも、いっそう見えにくい霧の中へと覆い隠されていく」のだ。亀井洋志「知られざる郵政ファミリー企業『腐敗の実態』(現代7月号)

政権交代はこういう理由も要因のひとつで起こったのである。

郵政民営化見直しや八場ダム建設凍結は国民注目の事象であったが、現状ごとき期待はずれでは投票所に足を運んで民主党政権を産んだ我々国民が困る。

『民営化で 誰が得をするのか(国際比較で考える)』

石井陽一 平凡社新書2007.7.発行

この本を読んで思うこと。

汽車が走っているのが楽しめればいいだけのレイルファンも多いと思うが、やはりレイルは会社のものではない、利用する国民のものでなくてはならない。

それで、以下にこの本の「さわり」だけ少々引用した。老人、肩を痛めてキーパンチが苦痛なためにコピペするが、本書の主張にはおおむね同意している。

以下の文章を読めば、JR①分割、②民営化、とは①のねらいには本州3社と3島社+貨物の優劣2分化が本質、②には国有財産の破格処分と赤字解消のための郵貯資金やたばこ税の投入正当化が見て取れよう。

尚、本書における諸外国との比較も有益な情報であるが、そのことに関係する章はすべて割愛した。

記事は以下、当ページに関係が深いJR関係の一部分です。

日本の分割民営化は、天下りの口を増やし、高給取り、高額退職金取りが優遇され、低所得の職員はリストラされるという構造になっている。まさに格差社会を象徴している。(第5章(=終章)末尾の一節)

負債処理の疑問 (第2章 三公社民営化の成否 中)

国鉄は負債過剰で破綻したとされるが、負債に見合う資産の処理については素朴な疑問なしとはしない。たしかにJRが引き継いだ負債は巨額である。それも元本だけ返済すればよいのでなく、利息も支払わねばならない。元本が大きいだけに毎年の利息も高額であり、元利の返済額が年一兆五〇〇〇億円なので、負債が減らないどころか、民営化一〇年目の段階では逆に増えて二八兆円に達し、土地・株式を処分してもなおも二〇兆円は残り、それは国民の負担になるだろうという見通しだった(九七年三月四日付読売新聞)。

そのうちの一兆円は前述のように、九八年度から〇二年度にかけて郵貯特別会計から毎年二〇〇〇億円ずつ繰り入れられたことははっきりしている。あとは後記のたばこ特別税を新設してその埋め合わせをすることになった。

しかし、国鉄清算事業団に引き継がれた八一八〇ヘクタールの土地の売却については、利権筋に安く払い下げられた疑惑がある。九四年度までに五〇二 ヘクタールが処分され、四兆一六六二億円の収入があったが、単純平均すると駅前の超一等地を含む優良地が坪二〇万円で売却されたことになり、しかも公開競争入札による収入は売却収入の七・二%で、七七・六%は随意契約であったというのである。それには地価高騰を抑制するためという理由づけがなされたという(中村大和『民営化の政治経済学 日英の理念と現実』日本経済評社)。

ちなみに、会計法第二九条の三第一項により、国の資産の売却は一般競争入札に付することが原則であり、指名競争入札に付することすら同条第三項により限定的である。随意契約にいたっては、同条第五項に示される予算・決算および会計令第九九条が列挙する、国家機密にかかわるものや予定価格が五〇万円以下の財産の売却、外国で契約するような場合において例外的に認められることになっており、この場合の売却は該当しないはずである。高額の資産を七七・六%も随意契約で売却したということは、原則と例外が逆で、明らかな違法行為ではないであろうか。また、一般競争入札にしておけば、債務処理のため国民に税金の負担をかけることもなかったのではないか。そんな疑問が渦巻く。国鉄の経営破綻というのも、資産価値を低めに評価した偽装破綻であったのではないかという説もある。

二〇年にわたる労使紛争 (第2章 三公社民営化の成否 中)

国鉄からJRへの移行にあたり、職員の採用は国鉄の作った採用候補者名簿からJR設立委員が決めるという手法をとった。その脅しが組合の弱体化、亀裂を招いた。国鉄の持つ権利義務、資産負債がJR各社に引き継がれるならば、雇用契約も引き継がれてしかるべきである。しかし、二四万人の組合員を擁する国労潰しという動機からすれば、ここが一番大きな山場であったのであろう。JRに不採用の七六〇〇人の国鉄職員は国鉄清算事業団の配属になり、民営化三年後の九〇年、そのうちの一〇四七人が同事業団より一斉に解雇された。そのほとんどが国労組合員だった。きわめて計画的である。

国労が組合差別の不当労働行為であるとして、各地の労働委員会に救済命令を求めた結果、九三年一二月、中央労働委員会ではJRの責任を認めて相当数の国労組合員らの採用を命じた。その後、JR側は不服として中労委命令取り消しを求める行政訴訟を起こした。政治解決の途も模索され、自民、公明、保守の当時の与党三党が社民を加えて解決案に合意、国労が四党合意を受け入れたのだが、国労の一部組合員が鉄道建設・運輸施設整備支援機構を相手取って不当労働行為の責任を求めて提訴したので、与党三党が合意から離脱した。しかし、〇三年最高裁が「国鉄に不当労働行為があってもJRは責任を負わない」と中労委の主張を斥ける判決を下した。

国労は最後の手段として、国際労働機関(ILO) の支援・助言を求め、ILOが和解に向けての勧告を発したことで、〇六年一一月にようやく両者は和解にこぎつけ、JR側による解決金の支払い、国労側の申し立て取り下げで両者が歩み寄ることができた。

二〇年の闘いでさすがに関係者には疲労の色も濃く、〇七年四月でJR発足二〇年の節目を前にけじめをつけたいという気持ちも働いたようだ。

国鉄民営化には総じて正の評価を与える人が多いが、本音の動機、残存債務整理疑惑、人事紛争(本音の動機に関連するが)、本州三社と三島三社の慢性的格差を総合的に考えての評価のやり直しが必要だ。

まだやるべきことがある三公社民営化 (第2章 三公社民営化の成否 中)

JR本州三社の株は上場されたが、これにあたっては条件を満たすために、旧国鉄債務三七・一兆円のうち二・六兆円のみを本州三社が引き受け、あとは国鉄清算事業団に継承させるという操作を伴った。JR三島三社と貨物は上場の目処がついていない。国鉄清算事業団に継承された二〇兆円の残債務の返済資金がたばこ特別税になった。負の関係だが、横につながる問題である。

国鉄清算事業団(今の鉄道建設・運輸施設整備支援機構)の土地売却についてはとかくの疑惑があるだけに、土地が誰に、いつ、どのような方式で(一般競争入札か、指名競争入札か、それとも随意契約か)、いくらで譲られたのか、売価と時価の関係はどうなっているか、政府は国民に一件ごとの明細を一覧表にして公開する説明責任がある。

架け替え関連 テレビシーン 4枚(BS朝日'11.9.)

2011.9.16.追録

Wikipedia 餘部橋梁 コピー 1枚

完成直前の架橋工事

そのようにして中央部分の車両から山側にはらむように転落した。

そのようにして中央部分の車両から山側にはらむように転落した。

泊まった部屋(宿=川戸屋)の窓から

泊まった部屋(宿=川戸屋)の窓から