クリックすると前編に戻ります、、、mochiのlogcabin.目次に戻ります

ボクの住む街 後編

秋の彼岸がくると社殿の裏(西)には手入れよく彼岸花を咲かせてくれていた、普段は忘れられたような神社がある。(昨今は笹や雑草が生い繁るだけになってしまった。)

秋の彼岸がくると社殿の裏(西)には手入れよく彼岸花を咲かせてくれていた、普段は忘れられたような神社がある。(昨今は笹や雑草が生い繁るだけになってしまった。)

その彼岸花の斜面の道を挟む側に「大川ショッピングセンター」というスーパーマーケットがあったので、夫婦お揃いでよく買い物に行ったものだ。駐車場がなく不便を感じてきたが、馴れた店は商品の配列が分かっているうえに、店内もバカ広くなく、多忙の中の買い物が短時間で出来てありがたかった。二階は「ヨークマート」で日常必要なシャツや下着がまにあったが、閉店は二階が先だった。一時、オーナーチェンジで再開したこともあったが長くは続かず、しばらくシャッターを下ろしたまま。終には建物そのものも取り壊し、今は更地になっている。

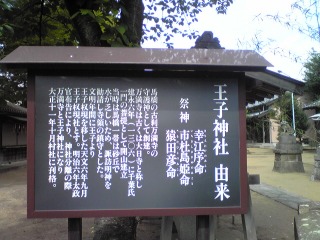

この神社は万満寺の守護神として創建された。当時(鎌倉期) の馬橋一帯は砂丘で水が乏しいため、諏訪明神を勧請し寺領の鎮守とした。文明年間(室町中期)に王子より王子権現を移し王子権現社とした。明治6年太政官布告により神社分離の際「万満寺」「王子神社」となった、、、と由来書にある。もともと「寺社一体」のものであった。

の馬橋一帯は砂丘で水が乏しいため、諏訪明神を勧請し寺領の鎮守とした。文明年間(室町中期)に王子より王子権現を移し王子権現社とした。明治6年太政官布告により神社分離の際「万満寺」「王子神社」となった、、、と由来書にある。もともと「寺社一体」のものであった。

備考1:「砂丘」というのは縄文海進(広範囲に貝塚が点在する土地柄である)の名残であろう。この辺で家の建て替えの折りに観察する地盤は明るい茶色の砂地(上掲写真、境内の地面の通り)である。

備考2:明治の排仏毀釈は国粋主義的に仏教(=外来思想とみなす)の忌避を狙うものであったが、皮肉にも今日衆人蝟集するは万満寺の方で、王子神社に普段は人影が薄い。しかし境内はきれいに掃除がなされていた。

王子神社から後ろを振り返ると(左上)万満寺山門、(右上)本堂、本堂はこの2,30年の間に再建されたもの。風格が鎌倉の古刹に負けない。

塀に沿って山門側に回ってみる。(右写真)

駅への入り口がすぐ先にある旧水戸街道が見通せる。奥に例の仁王門がある。

万満寺(萬満寺)は一三世紀に小金城主の千葉氏が真言宗の大日寺として開いたののであったが、一四世紀後半に臨済宗に改まり、当時の関東管領かんれい足利氏満の一字をとってつけたのだとのこと。

この前編ですでに述べたが、僕の父は左席(向かって右側、阿吽の阿像)の仁王の股くぐりを行った。望みが叶うのにたいした日を要しなかったので「ハッ!」と思った。

この前編ですでに述べたが、僕の父は左席(向かって右側、阿吽の阿像)の仁王の股くぐりを行った。望みが叶うのにたいした日を要しなかったので「ハッ!」と思った。

「股くぐりのコツ」(写真右下)が書かれ、台座前に登る段も置いてある。たくさんの人がくぐり、台座と足がツルツルに光っている。スリムな体型が必要。普段の日はできない。

* 正月3が日と春秋の大祭日にご開帳されて股くぐりが可能。

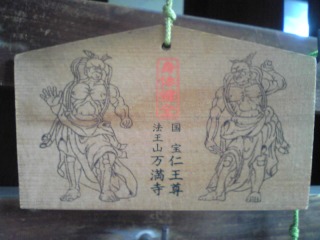

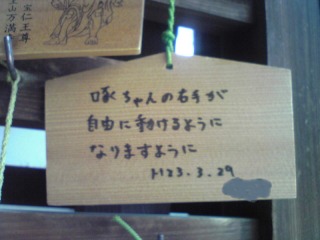

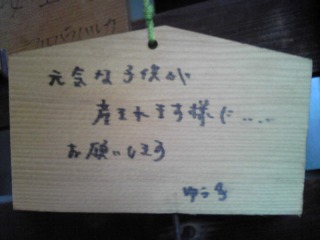

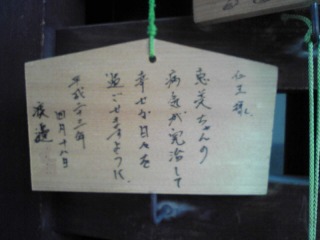

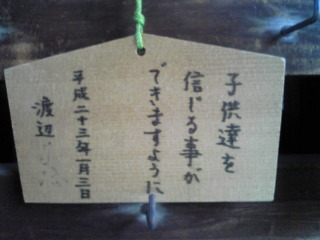

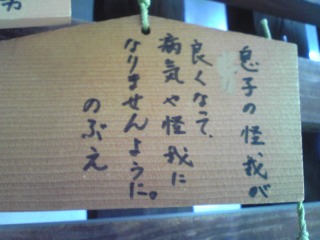

この絵馬の裏に願い事が書いてあるわけだが、ほとんどは裏がこちら向きなので、プライバシーを拝見させていただく。

誰にでも読めるので秘密事項ではないということだろうが、一部にマスクをかけた。

先ずは 定番の「ピンピンコロリ」

江戸期の「疱瘡除け」に起源がある、とのこと。

以下、たくさんの願い事が肩を寄せ合い重なり合い、改めて世上を渡る風の厳しさを思わせ、庶民に寄り添う仏のありがたさを感じる。

私事ながら、我が家の菩提寺の宗旨にはこういう習俗を拒む敷居があり少し悩ましい。

どれもこれも、、、いまのボクら庶民の、ささやかだが切実な願い事。「世界平和」や「宝くじ1億円」のような大それた願いは、今回見た限りで一枚もなかった。

こういう願い事を背負いながら、ボクラは一世ひとよを渡っていくわけだ。

万満寺を旧道に戻ると左手前に産婦人科(大川レディースクリニック=最近までは大川産婦人科と名乗っていたはず?で、うちの三女34才も、次女の長男5才もここで出産)

クリニック隣の三階建てのアパートが昔は何であったか記憶にない。一階が葬儀を執り行う会館(伊原葬儀会館)になっている。

この産院と葬儀社が隣り合い、万満寺と向かい合う様子が世の中の理にかない、馬橋一帯が自給的円環を完結していることの象徴に思えてくる。

旧道を緩く登っていくと、松戸市役所の馬橋支所があった。あったと過去形だが、今年三月に馬橋駅の向こう側に出来た小さな駅ビルに移転してしまったばかりである。

その後じきに取り壊され、全くの更地になった。

市役所馬橋支所解体2011年夏

追記;

近々当駅と常盤平駅を結んでいるバスの発着場(始発)になるとのこと。

ただし敷地が狭いので現在の大型バスは小型化し、場内を使いUターンすることで、現在の水戸街道を大回りするコースの無駄を解消するのだ、とのこと。

駅からは更に100㍍ほど遠くなってしまうが、始発バス停なのに片側1車線道路をふさいでいる状態が解消される。2011.12.21.

緩い坂をそのまま国道に向かって進むと、左手にすっかり薄れた看板があって懐かしい。つげよしはるのまんがほどの味わいがある。中央は「たばこ」、下に「十字屋」右に「銘茶」。左にあったはずの文字は消したのではないか。「切手・はがき」とか、昔は売るのに鑑札を要した「塩」とかが書かれていたのかな、と想像。今も洗剤とか殺虫剤やら、なにがしかの品物を細々商っているらしいが、戸を開けて買い物をしたことは一度もない。

後ろの母屋のまえのベンチも昔の田舎ではよく見かけた。その背もたれ(琺瑯引き)には「名糖牛乳」とある。

右手のサクラは春には道路にも大きく枝を伸ばし咲いてたが、近年その枝がばっさり切られてしまった。

ケータイカメラをいろいろ構えながらうろうろしていると母屋からおばあさんが現れ、こちらを一瞥して店に入った。客が来たとでも思い店番に戻ったのかも?

ぼくは、店に立ち寄り昔話を聞かせてもらおうかなと、よほど気持ちが動いたが、結局この一枚を最後にこの場を去った。

おしまい

おまけ(10月6日追記)

鉄筋コンクリート2階建の松戸市役所馬橋出張所(移転のことは既述)があっという間に解体され更地になりました。

万満寺守護を司る王子神社の彼岸花が咲いたかどうか、駅に出たついでに寄り道をした。今年は山の紅葉が遅れているので、何年も放置されながらでもがんばって、咲いてくれたならまだ間に合うかも、、、。

道から伺うと、すでに花が草臥れているが咲いていた。敷地がかなり高く様子がよく分からないので正面に回り、社殿の裏へ行ってみた。

今年の彼岸花見物にかろうじて間に合った。この様子ではあの持法院や巾着田に今から行っても盛りが過ぎてしまっているだろう。笹や雑草に混ざっているものの、予期していたよりはずっとたくさん咲いていた。

一般の人が社殿の裏に回って彼岸花を見にきている様子は全くなく、ヤブ蚊が羽音を立てて次々にあらわれ、早々に引き上げるしかなかった。

ついでなので、、、多少追加しておこう

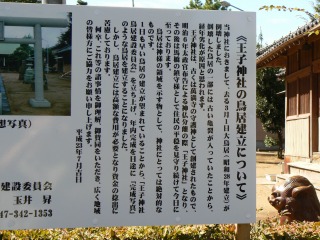

鳥居がない! 手前が石づくりの鳥居の土台である。「3月1日(11日にあらず)に(あの大地震に先立ち)倒れた」むね書いてある。昔、迷信が多かった時代であれば「人々への大災害の警告であった」というような解釈で騒がれたかもしれない。看板の記述は淡々と、再建のための寄付の呼びかけであった。

富士山の形をした石には「富士山浅間太神」鳥居には「・・大神」と一字違っているが、まあ分かればいいことなのだろう。

本殿の右裏手にひっそりと建つ。当地にも「冨士講」が行われていた証拠であるし、いまもしめ縄で信仰が継続されていることが推察できる。

左の写真青面金剛(しょうめんこんごう=青い顔色の金剛童子・足下は三猿)。 大威力をもって病魔を払い除く神の使いとされ江戸時代に盛んであった庚申会(こうしんえ・右の石版)における本尊とされた。今も本堂の左手に片寄せられてこの庚申関係の石像、石碑が十数体並ぶ。

青面金剛の隣に一つだけ「・・・? 疱瘡神」と読めるものがあった。

万満寺仁王股くぐりは、先述の通り、この疱瘡除けとして始まったとされ、庚申会と一体のものであったろう。

以上です

追記 2012.1.28.

王子神社の鳥居は初詣に間に合うように師走中に再建された。右脇に、寄進者への礼が書かれた看板がある。