2日目 後半

右手鞍部に見えるのは五竜岳 ↑ (2814m)

五竜岳・鹿島槍間から見る剱岳東面も見応えがあるが、

黒部峡谷を挟むためここからより3倍ほども遠ざかる。

奥大日岳山頂で昼食休憩 11:00~12:00

↓ 休憩中に雲が湧いてきた (左手前から中大日岳・大日岳2501m)

↓ 奥大日岳の最高点2611mは山頂稜線の東の外れにある (三角点より5m高い)

どの山にも雲がかかりだした。(上下の4枚)

どの山にも雲がかかりだした。(上下の4枚)

いよいよ下山

下山して室堂バスターミナルに向かうとき、昨日は五里霧中で辿り着いた宿「雷鳥荘」が大きく立(建)っていた。奥大日岳にも雲ひとつ無い。明日の天気の心配は無用だったのかもしれない。

3日目

昨日夕方の快晴がウソのよう。 夜にはいり本降りの雨になったが、朝食後に少しの止み間を見て、宿の前に広がる弥陀ヶ原を散策した。「餓鬼の田圃の紅葉を見ておこう、、、」というわけで。

称名川を挟んだ向かい(北側)に、大日岳3山が見えるはずだったが、雨雲の中。

だが、雨の日には称名の滝が水量を増していて迫力がありそうなので、立ち寄ることにした。

称名川の水がゴンゴン流れていた。

称名川の水がゴンゴン流れていた。

称名の滝

(落差350m)

右側ハンノキ滝(落差500m)も見応えあり。

右側ハンノキ滝(落差500m)も見応えあり。

台地から幾条もの小滝が落ちる。

台地から幾条もの小滝が落ちる。

称名の滝は左手の奥にある。

称名の滝は左手の奥にある。

ゴーゴーと渦巻く滝風の水しぶきで傘がオチョコ、びしょり濡れて帰った。

以下、2011.10.21.追記

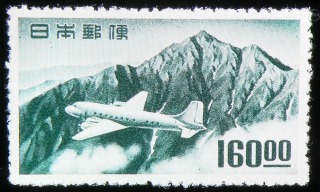

参 考 資 料 ; 航 空 切 手

左上の80円切手に描かれているのは剱岳。しかも、ついせんだって見てきた山容とうりふたつ、ではないか!

テレビ番組の録画整理中に、BS7ch2011.7.28.放映「目からうろこの骨董塾」で偶然気がついたもの。

色違いの75円もある。飛行機の代わりに日本の国鳥のキジの絵もあるが、こっちは敗戦直後の占領軍が飛行機を日本が持つことを許していなかったからだ、と解説。

当時「立山航空」と称されていた剱岳シリーズは6種(色)発行され、160円が一番高額のようである。航空郵便制度は国内郵便については1953年11月に「速達郵便」に統合され、国際郵便のみに残ったが、その後も「銭」の単位を外したものが、通常切手として使用されたらしい。

構図のことでは、切手のほうは早月尾根がより長く、また剱御前右尾根部分を雲のようにみせて金額を刷りこんでいる。左後方に淡く後立山連峰の白馬岳から北あたりを描くのも実景(写真)と変わらない。雪渓がほとんど消えてしまった季節が描かれている。

ゆえにこの図案は秋口に奥大日岳から撮った写真をそのまま原図として使用したものであることが分かる。「立山黒部アルペンルート」完成以前のこの山域は全くの本格的登山エリアであった。

前編に戻ります 目次のページに戻ります おわり