|

「M9」大地震は想定外のことなのか? |

時事通信 2011.4.28(木=本日)16:41配信 |

事故現場放棄示唆、隠蔽、事故事象の過小申告。「想定外事故」なる認識を今も堅持、さいごには大半の社会的損失を国(=税金)で拭ってもらうつもりなのだ。 |

この記事を読み、数日前に自分が知人に発信したメールを再掲してみたくなった。

(以下、文章はそのコピー&ペースト、写真は今回貼り付け)

S様 「毎日新聞」の記事2件、読みました。感謝。

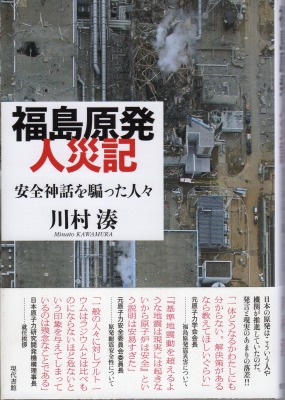

「Newton」の特集記事の狙いは三陸沖でなく、近年繰返し警告のある「東海・東南海・南海」。 記事中、再度よく見ると、カムチャツカ地震(同半島南端付近沖、今回地震と同じプレート境界)が1952年にあってM9.0なのでした。 要するに、① プレート境界でM9クラスの地震が発生するのはけっして珍しくないこと。 従って、これらを「想定外」で済ませてきた当事者の東電、原子力政策に関わってきた政官の関係組織、それとお抱え学者は、川村湊が言うとおり「安全神話を騙った人々」ということになるでしょう。 ところで、次なる不安、巨大地震の連動性で見るなら、(日本列島隣接の)環太平洋北辺で見ると、 以上のごとく、いま改めて勉強中です。貴殿からもまた良い情報をお願いします。 (メールのコピー&ペーストは以上) ● 補足 ● 十勝沖、根室沖でも50年程度の間隔でM8前後の地震が交互に発生しているのは知られた事実であるが、二つの同時発生も数回~10回に一回発生していることが確認されている。 僕程度の門外漢にでもわかるこの程度の事実を、おそらくは十分に知りながら、東京電力の清水正孝社長は、 「福島原発人災記・安全神話を騙った人々」は地元の小さな書店レジ横に積んであった原発事故関係の数種類のうちの一冊で、記述に無駄が無く、かつ平易であったので、買った翌日、3時間ほどで読み終えた。 2011/04/29 以上UP

明日4/24のデモの件、別の用事があり、行けません。

「福島原発人災記・安全神話を騙った人々」川村湊著(現代書館、最近刊・上右写真)

僕は今から読もうとしているところ。

筆者、僕同様に文系の素人発言なれど、「私はにわか勉強を思いついた」と帯文中。

僕もそれは同じで、科学雑誌「Newton」のことが記憶にあったので書架を探るとすぐに出てきたのが、「特集・「M9」大地震」2007年10月号・上左写真)でした。

もちろんスマトラ島沖地震(2004,M9.2)のことも。

また、2007年7月の中越沖地震はM6.8、こんな程度でも原発(柏崎刈羽)は直下型に弱く、壊れました。

② ①の場合の多くが海洋底で起こり津波を伴うこと。

③ 装置としての原発は地震の衝撃に弱いこと。

直下型ではM7以下の地震動であっても設計時想定の値を超えることがある。

(上記)カムチャ

ツカ地震1952,M9.0 → アリューシャン地震1957,M9.1 → アラスカ地震(アリューシャン地震の震源に隣接)1964,M9.2。

この3つは兄弟! 更に近年のスマトラ島沖地震でも類似の連動性が見られたが、これは学ぶに値する事実であるだろう。

なお3つの巨大地震の間に、カムチャ

ツカ地震と同じ太平洋プレートの対極でチリ地震1960,M9.5が発生している。

明日は天気回復。デモの成功?! を祈ります。ではまた。

(以下、Newton同号記事の引用)

過去2500年間に少なくとも5回、、、。(中略)最近のものは17世紀に発生したと考えられ、M8.6をこえると推定、M9の超巨大地震に迫る大きさだ。

「もっと電気を作れといってきたのは政府と、それを選んできた国民。当社はそういう社会的要請に応え、国力の下支えを懸命にしてきたのだ」

と言わんばかりである。

川村が証拠として押さえたパソコンのコピペが実に雄弁である。我が国の原子力政策を提唱してきた人々、原子力の安全を学問的に保証(?)してきた学者グループ、そういう人々の雄弁がパソコンの奥に今も息づいている。この雄弁は人類の歴史的資産なのだから、消去するなどの姑息なことは絶対にしないでもらいたい、と僕は思った。

|

2011/04/30 以降追記 「福島原発人災記・安全神話を騙った人々」川村湊著(現代書館を買ってみた理由は、左の写真の本(作品社発行、03.11.28)を、出て間もない2004年の冬に読んで、著者の名前に記憶があったため。 「いいかげんなものを書くような人物ではない」と、以来感じていたので「単なるキワモノではないだろう。読んでみよう」と思ったのであるが、読み終えてから少しして斎藤美奈子が朝日新聞4月27日朝刊「文芸時評」で、この本を取り上げた。この日彼女の全文が震災、原発がらみで3冊あったうちの一冊であった。文中の一部(青字部分)再掲しておく。 川村湊『福島原発人災記』は自らを(米英ソ中仏の核実験による放射能雨)世代と規定する文芸評論家による、2011年3月11日から25日までの記録である。(私は今まで「原発」ということを、ほとんど考えてみなかった)と告白する著者は、しかし今度の事故に接して(こんな震災をもたらした者たち)への「怒り」にふるえ(一介の物書きとしての私にできることは、この原発震災(略)の現状を〝書く″ことしかないのではないか)と考えるのだ。 彼女が拾った言葉の内、私は今まで「原発」ということを、ほとんど考えてみなかった、と告白する著者は、、、の箇所は確かに僕も記憶した箇所だが、これはレトリックだろう。なぜなら、パソコンの「コピペ」も、一定の予備知識なしには、拾い所が捜せないはずだからである。もともとかなりの関心、日本の原発政策へのそれなりの懐疑を有してきて、今回の事故は「言わんこっちゃないんだ!」という感情で受け止めた、これは僕のことでもある。 原発に群がっている人間とそれを支持する世論の位相を、大局において、いかがわしく見てきたのであろうし、それが的中した。 次にあげる一冊は、より踏み込んで見てきた人物の著書の復刻本である。

● 序 つくられた「原発安全神話」 中から2点、 1点目は本書が復刻本である由来。 本書は、いまを遡る三十年ほど前、原発一辺倒時代への幕開けの時代、『原発への警鐘』と題してまとめた分厚な単行本と同文庫の一部を復刻したものである。『週刊現代』連載を『日本エネルギー戦争の現場』(一九八四年刊)として、また、それに続く文庫版として『原発への警鐘』(一九八六年。いずれも講談社刊)をとりまとめた。本書では、その一部の収録にとどまったが、福島原発の重大事故に遭遇しているいま、いかにして「原発安全神話」は築かれてきたのか。「原発一極集中」というエネルギー政策はどのような政治・経済構造のもとで構築されたものか。放射線をめぐる議論はどう展開されてきたのか 2点目はマスコミへの威嚇行為、例として電気事業連合会(電事連)には言論封殺のマニュアルがあること。 いずれも同じ形式をとっで反論の記述がなされる。抗議文を書いた人物の名はすべて伏せられ、組織の中に身を隠したままの匿名で通す。だが、その背後に控えるものの正体は明らかだ。 教育現場の 「原発教育」(内容略)(序の文章は以下省略) 上記「あらゆるメディアへの巨大スポンサーとしで君臨するものの発する「抗議」の「ブラフ (脅し)効果」 は計り知れないものがあるだろう」の部分では、全く同様の事実が池内了(物理学者)によっても自分の苦く不快な体験として語られている。(岩波書店『世界』2011.5月号 {専門家の社会的責任}中、彼はその匿名の人間(または組織)のことをはっきりこのように書いている。 ● 本文の注目箇所から一部紹介 第2章 東京電力と原発 福島第一原発はこうしてできた 検査の当日、事件突発 企業の稔力をあげて建設に当たった東京電力・福島原子力発電所の一号炉が運転開始となってから、ようやく三年半の時間が経過していた。 所内の保修担当者を総動員してくりひろげた検査実施の時から、伊藤の自信は一度も揺らいだことはなかった。建て屋内を走る大小のパイプの間を縫い、目的の地点に近づいた時、部下の一人が急ぎ足で寄ってきた。 原子炉と、それをめぐる循環系機器をつないで走るパイプの上の特殊な個所に、微細なひび割れが出る、という異常現象は、それよりはやく、まず原発の本家・アメリカで発見、確認された(公式発表に先立つ数カ月前といわれる)。 福島第一原発にかかわる事実に以上のようなことが記され、米国GE製の一号炉が全くの不良品だったことが明かされている。

人体で濃縮・蓄積される人工放射能 この項、記述途中 聞やTVで各地方の放射線量を報じているが、基準がまちまち。一般市民が浴びても支障ない値はどんなものなのだろう。ところがその数値に担保している学問的根拠が明かされない。何事かが必要に応じて開示されてなどないのである。 分かりやすいのは、浴びても許容される放射線量。しかし、ほとんど学問的な根拠など無いのだ。 例ー1

福島県産肉牛がセシウム汚染の稲藁を与えられたために、市場に出回った牛肉でも基準値オーバーの汚染が発見され、7月になって事態掌握が完全な後手であったことが見えてきたことで、ちょっとしたパニックになっている。過日の水道水汚染(このときは主に放射性ヨウ素のほうで問題化)で精神面が大分鍛えられたためなのか、今回の方が冷静ではある。マスコミが伝える専門家の意見は常ながら「この程度の放射能であれば少量の摂取が人体に影響を及ぼすことは考えられない」というもの。水、野菜、牛乳、魚、土埃など日常的に微量の放射能被曝を受けるような事態に立ち至っている。特に体内被曝の実態が地域でも個人でもバラバラなので、放射能の影響については学者ごとの主観的、政治的好みによる解説が続けられることであろう。ある農家が手放した牛の肉が国の基準値500ベクレル/kg以内であるところを5倍2500ベクレル/kgであれば制限時速50km/hの公道をレース場並250km/hで暴走するに等しい。学者は「この放射線量は深刻だ」とまず断ったうえであれこれ追加のコメントをなすべきであろう。そのほうがボクはきちんと話を聞こうと言う気持ちになれる。本当は100ベクレルでも異常事態なのである。ボクも牛肉はめったに食べないからそんなに怖くはないが、サカナ好きなので「今度の冬のアンコウは絶対に食べられないだろうなあ」と、今から悲観的である。くどいがボクもみんなももはやさまざまなものから被曝を受けてしまい、今後も受け続けるのである。すべて輸入のミネラル水と米とサカナと肉と卵と野菜だけに切り替えたりは出来ないだろう。果物のサクランボも買い手が減って市価は暴落してしまった。 追記(2012.2.28) ① NHKで「低線量被曝」の特番をやっていた。安全(危険)基準値を作った機関が紹介され、驚くべき証言が出てくる。しかしすでに、知る人ぞ知る話しでもあった。上記内橋氏の本では既述済みのことなので、「やっぱりな」という思いでその番組は見た。 ② 海の放射能汚染が現実に起こったが、「事故が起こったらかえって儲かった」という話が出てくる。(これは敦賀市長が他県にやってきての「オオボラ話し」のことですが、日本中の原発立地事情を象徴的にあぶり出しています。) 追記 2012.4.03.

千島海溝のイラスト(下図=同誌95p)を見ていると、大きな震源空白域の存在があきらかである。 2011.3.11.の経験を単なる貴重体験に終わらせないための、保存テキストとして残し置きたい。

|