MochiのLogcabin Ⅱ 本 棚

新しい女流作家たち

山口恵以子

桜木 紫乃

up road 2013.11.15.

blog 13.4.16(火) Blog 1回目

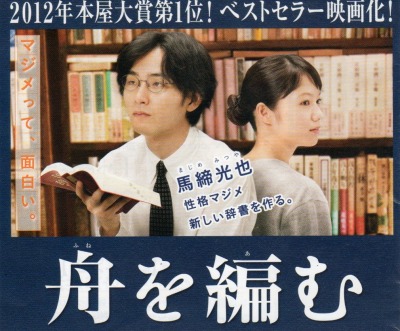

映画『舟を編む』を観てきた

となり町の映画館で始まったので、さっそく見に行ってきた。

原作(三浦しをん・光文社)が前から評判なのは、新聞の書評欄等で承知していたが、読んでない。

このあと、読んで比べてみるかな。

”おたく”という揶揄表現の意味性に揺らぎが生じて褒め言葉としても使えるようになるといいなあ、と思うような共感を作品中の馬締まじめ氏(松田龍平)に感じた。

根気仕事に没入というのは一種の職人魂でもある。世間との折り合いが悪い不器用人間だから、気になるし、かっこいい。彼女(宮崎あおい)がそんな具合に、世間の目をひっくり返しにして彼のことを見てくれるあたりも、特別な不自然さを感じないで楽しめた。

言葉の意味のゆらぎのことでは、例たとえをわたくしごとで言うと、”やばい”のもとは全くのヤクザ符丁で、子供の時に父親に、この手の言葉遣いを厳しくとがめられたが、おいおい”危ない”だの”まずいぞ”だののフレンドリーな言い換え表現として日常会話に市民権をえていき、今や、不都合では無い軽い驚きの表現や、ややくぐもりを含む褒め言葉としても使用例に枚挙のいとまがない。

この映画の中で、辞書編集スタッフは、言葉の誤用を摘発するのでは無く、変遷と捉えようという柔らかな姿勢で辞書の編纂を行わんとしている。

こういう現代性(これも程度問題ではあろう、半年またずに消えてしまうようなアブクことばも多いのが現代)も悪くない。

映画ポスター(部分)

blog 13.4.27(土) Blog 2回目

泥酔したK-剛君も「裸で何が悪い!」 と悪態をつきましたが、、、

-

昔は「オタク」といえばややネガティブなニュアンスで語られることもありましたが、最近では「何かを突き詰める人」「何かにおいてかなり詳しい人」といったポジティブなニュアンスで語られることもあります。

「サッカーオタク。熱中できる趣味というより、熱中できる気力があるの良いこと」

「好きなゲームの話題だと、何時間でも話してしまいそう」

「海外ドラマ&その声優オタクですぅ」

そして、「何かに秀でたものを持っている人はその道のお宅でしょうね」といったオタクを優れた人物であると考える意見もありました。さらには「はい!」と楽しそうに答える人もおり、オタクはもはやステイタスにもなっているのかもしれませんね。

また、男女比で「自分がオタクだと思う割合」を見たところ、男性は45.7%、女性は38.1%との結果になっています。また、年代別では、若い人々ほど「自分はオタクだと思う」と答える割合が増えていきます。 (source=瞬刊!リサーチNEWS 4/27 部分引用)

この映画を視て感じるところがあったので、面白い記事に誘われて、以下に若干の考察;

主役の馬締(まじめ=松田龍平 )はオタクの真価を伝えていて、最近の時代の変化を感じさせている。

当blogにおいて4月16日、既にこのことは書いた。

思うに自分はオタクになりきれない小心者であったようだ。何事もソコソコ止まり。ヒマとおカネの無い、まことにしがない家庭生活優先人間だったと思う。カメラ、山、短歌、園芸、読書、美術鑑賞、旅行、オートバイ etc。いろいろ好きなことをやったような、何もやれなかったような、、、

怖いもの知らずに「一直線」の生き方が出来ることは、短い人生を生かしきる秘訣なのかも。

でもね、ふつうの世渡りが出来ない人間が世の中に溢れても、これも市民生活に危機を招来されかねませんし、、、。

ボクにはできませんでしたね。

* 映画『舟を編む』は「キネマ旬報」2013年度ベストテンの2位であった。

追記2014/02/27

* 映画『舟を編む』は「日本アカデミー賞」2014年度(2013年作品)最優秀賞であった。

同時に主演男優賞最優秀賞に松田龍平、主演女優賞の1人に宮崎あおいが選ばれた。

追記2014/03/28 (3/7発表)

blog

13.10.18(金) Blog 3回目

最近読んでいる本は三浦しをん

寝付くまで読み、真夜中に小用に起きて眠れなくなってしまったときにも読み、途切れ途切れの読書なので、寝る間も惜しんで書いている作家さんには申し訳ない。

直近の数冊遡及中に、三浦しをんが三冊も入りました。

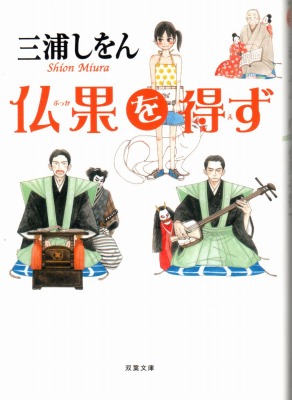

三浦しをん「仏果を得ず」

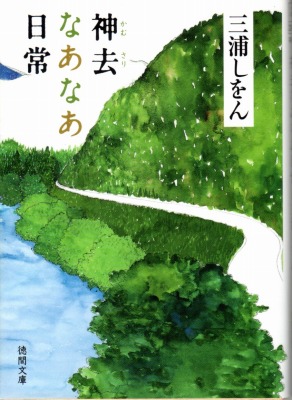

三浦しをん「神去なあなあ日常」

山口恵以子「月下上海」

三浦しをん「舟を編む」

李恢成「サハリンへの旅」

田中優子「カムイ伝講義」

三浦しをんの三冊は蘊蓄物のジャンルに入る。

物語の主役は? 読んだ順に挙げ直し書けば、

「舟を編む」は大出版社の不採算事業=国語辞典の編纂で頑張る青年。

「神去なあなあ日常」は三重県の山深い村に飛び込み造林仕事を見習う青年。

「仏果を得ず」は文楽で義太夫を物語る大夫たゆうを志した青年。

① どれも作品の対象によく迫り、従って細部の描写力が秀逸。

② 取材の対象は全く別だが、どれもヒョンなことからその世界に飛び込んで、仕事を通じて成長していく若者たち。失敗を重ねながらも発憤し、それを良き先輩たちに好意厚く迎えられる環境。

③ 前途あるべき若者たちの半数から定職を奪い、すっかりギスギスしてしまった現実を思えば、絶海の孤島(3作ともガラパゴス島的特殊空間)にこそ楽園ありといった趣を醸し出す、楽天的な、ある意味メルヘン的な語り口。

④ 明日への希望を失いがち(各種の社会学的調査は、若者たちが思い描く将来像は悲観的傾向を強めている)な青年に、思わぬ所に人生の鉱脈があるから探してご覧、と激励している。

⑤ 良い努力は必ず報われる、というレールを外さない。

同類のコメントを5つも重ね書きしたが、もう一つ書くなら、

⑥ 異性とのまっとうな出合をなかなか得られずに苦しむ若者たちへの励ましでもある。開放的なエロス(己の性を意欲的に生きようとする本性)の肯定は、どのストーリーの中でも必須の要件になっていて、いやらしさがない。

現実は、努力しても容易には報われないことも多い。しかし、そんなに簡単にあきらめるなよ! 3作とも、主人公のキャラをあえていささかおめでたいオタクキャラで描く。当の三浦も学生生活が終わるときの「就活」では悩んだようだ。

ボクの三浦しをんの発見は映画「まほろ駅前多田便利軒」の原作者としてだった。

無理に面白い筋書きにして、観客に通俗的面白さをサービスしているみたいだった。観ても評価は保留だったし、原作を読んでみようとまでは思わなかった。

次ぎも映画で「舟を編む」。

これは面白かった(当blog15pバック=4/27にコメントあり)ので、原作を読んでみるかな、という気になった。待っていても文庫本がなかなか出版されないので、単行本を古本屋で購入した。

本を読むと、映画は原作をよく維持して作られていることがわかった。また、文章が会話を主体に置いて書かれており、その会話の使い回しが大変に巧みでいたく感心した。従っておそらく、劇画(マンガ)をめくるスピードに慣れた現代人(ボクは現代人ではないようだ)を厭きさせない新世代の作家なのだ。彼女のペンに、スニーカーを履いて軽く走る速さを感じる。

今度は別の古本屋の文庫本コーナーで、書架から立ち上がるオウラへの嗅覚に従って「神去なあなあ日常」を購入。

しかし、読むと三浦が軽い文体を狙う様子が露骨であり、ストーリーも予定調和のまま。

ぼくは森や山や農村が大好きなので期待が大きかったが、やや期待過剰であった。

併せてもう一冊買って置いたが、どんなものか、あまり期待が持てない予感がしたが、枕頭に一緒に重ねてあるので、続いて手を出した。

それが「仏果を得ず」で、恥ずかしながらボクは文楽の世界をほとんど知らない。

昔、映画で「女殺油地獄」(1992,監督:五社英雄、豊島屋お吉:樋口可南子)を、また尾﨑竜童によるフラメンコアレンジの舞台「曾根崎心中」を見たことがあった程度であった。NHKテレビでも文楽は希に放映しているようだが、たまにチャンネルを合わせて観ても興が乗らず仕舞いであった。

はたして、三浦の「仏果を得ず」はどうか?

これが面白かった。夜中の読書は面白い本を読むときに没入できて好都合だ。電話も来ず、女房からの用事の言い付けもない。三冊読んだ中では一番読み応えを感じた。三浦しをんさん、やるねえ!

文楽に口うるさい人たちがこの中間小説をどのように評するかは知らないが、ボクには十分面白かった。いくつかの演目の「鑑賞の急所」が巧みに話しの展開に咬み合い、軽い文体の中にもちゃんと緊密さがある。ボクのようにあまり文楽を知らない人にも無理なく読み切れると思った。

江戸時代とは世相様変わりの時代に、若者が飛び込んだ「古くさい」文楽修行の世界が活写され、ひとつ楽屋での師弟一体の厳しくも温もりあるやりとりあたり、読んでいて楽しい。

文楽のプロ修行には暇も時間も全く無いものらしい。近松の作品には、添い遂げられない激しい恋をテーマにした演目が多いが、はたして恋愛さえも遠ざけて文楽一途に頑張ろうとする彼に、いかなる恋の巡り合わせがやってくるのか。

まだの方には、読んでみてのお楽しみ。

2014.3.28.追記

三浦しをん「仏果を得ず」には『あやつられ文楽鑑賞』 2007.5.ポプラ社発行、2011.9.双葉文庫という姉妹編があります。 軽く読めるのが三浦しをんの功徳というもの。文楽の基本が、楽屋密着取材の手法で、臨場感たっぷりに語られています。主観性を思い切って前に出し、好きな若手の義太夫士には追っかけ風に迫り、演目の勘所も彼女流の押さえ方で、それがかえって納得出来るので面白い。

blog 13.10.29(火) Blog 4回目

女流新人3作家くらべ

三浦しをん、山口恵以子、桜木紫乃の3人。

最近に至り、ボクが初めて彼女らの小説を読んだ順に 挙げてみるとこうなる。

ここに女流新人というのは、単に今までボクが読んでこなかっただけのボクの目から見る新人のこと。だから三浦しをんについては全くもって正しくないのかも。

三浦しをん

〔1976/東京生まれ〕はボクが映画でしか見てない「まほろ駅前多田便利軒」で06年直木賞。彼女は多作のタイプで、既に十分売れっ子スジの作家。

山口恵以子

〔1958/東京生まれ〕は今年の松本清張賞、しかしスタートはテレビドラマのプロット作家で、多くの「話を作る」仕事をこなしてきたヴェテラン。

桜木紫乃〔1965/北海道生まれ〕は今年の直木賞、02年「雪虫」でオール讀物新人賞、12年「LOVE LESS」でも直木賞候補。

みんなもう若くはない、ということかな? 芥川賞と比べると。

以下、読んだ順の寸評、、、さっそく書いてみることに。

山口恵以子と桜木紫乃はテレビが両賞受賞のニュースを流したとき、いい感じに並んで映り気になった。

山口は「賞金の500万円は全部飲むのに使います」とか「父からは(サケは水で割るな)と言って育てられました」とか、なかなかのインタビュー切り返し術を持っていた。

次にインタビューを受けた桜木紫乃は「父が北海道でラブホテルを経営し、わたしに色々の人生を見せてくれたことに感謝しています」と、なかなか殊勝なことを話していた。

二人ともここで、母親の事はしゃべらなかった。

山口恵以子『月下上海』

は戦時中上海の話。上海には欧米と日本の租界があったが、米英に宣戦布告したときからこの都市を、日本は丸ごと占領していた。

* 1941年12月8日に始まるアジア太平洋戦争は「真珠湾」急襲から、というのが常識だが、まずは日本軍による上海共同租界進駐として始まった。

訳あって本土から逃げるようにその地に渡った美貌の画家(=大手海運会社令嬢)が物語の主人公。その彼女が、大陸で一仕事を画策する憲兵の罠にはまることになる。その彼をはじめとした様々な人との出会い。日本降伏による思わぬ別れが待っていた。

訳あって本土から逃げるようにその地に渡った美貌の画家(=大手海運会社令嬢)が物語の主人公。その彼女が、大陸で一仕事を画策する憲兵の罠にはまることになる。その彼をはじめとした様々な人との出会い。日本降伏による思わぬ別れが待っていた。

彼女が出会ったのは憲兵の他にも市井に混じる国民党の工作員、いわく付きの元の恋人、それらの個性ある人間たちが次々に話の舞台に呼び出されてくる。

先に筋を言っちゃおしまいなので、これ以上粗筋は書かないことに。読めば飽きない面白さ。しかも、やっぱりテレビドラマの面白さ、、、お里を知って読むと感想にも色眼鏡、ということかな? まさに松本清張賞なのでした。

特に、この作品の最後にきて、この憲兵を彼女が許す内心の変化とは、、、ボクにはそれが?(

はてな、ハッキリ書くなら気に入らない)

彼女がNHKの取材を受けたとき、現在、社員食堂の調理員としてまじめ?に働く様子や、賞金をはたいて友人とホテルでディナーに興ずる様子が写された。このテレビでは、彼女がこの作品を書くにあたり肝腎の上海にも足を運んだことがなかったので、受賞してから確かめに見に行ったところも見せていた。彼女には現場を見なくても作品を書いてしまえるリサーチ力がある、ということだ思う。

* 社員食堂の調理員をしていることを、本人は「安定した収入が無ければ、自分が本当に書きたいモノを書き続けることができない」と話している。根性があるなあ。そうやって頑張る彼女が貰った松本清張賞の賞金500万円はすごい。でも彼女は一回限りの=あぶく銭の500万円を当てになどしないのだろう、そんなにムリに飲まなくてもいいとは思うが。

蛇足ながら、三浦綾子『氷点』の朝日新聞社賞は1000万円(今ならその5倍といったところか)で、それがいかに破格であったことか。

桜木紫乃『ホテルローヤル』は7編からなるオムニバス。適当な単章を選んで読んでもかまわないように書かれている。

第一章「シャッターチャンス」で、国道からは奥まったところに、数年前に廃屋となった安普請のラブホテルが見えてくる。廃屋でのモデル撮影といういかがわしき趣向。

第一章「シャッターチャンス」で、国道からは奥まったところに、数年前に廃屋となった安普請のラブホテルが見えてくる。廃屋でのモデル撮影といういかがわしき趣向。

パートの高齢女性を2人使い、結婚できない女(愛人と遁走してしまった父親〈=オーナー〉の娘)が細々と営なむラブホテルの日常。

etc(途中の各編割愛)

最終章「ギフト」では、愛人に身籠らせ、一儲けできるつもりでこのホテルを建て、将来に希望を託して「ホテルローヤル」の名を付けた、そんな俗物の父親の姿が現れてくる。これで一連の物語は振り出しに戻ることになる。この愛人が産んだ子とは誰なのか? 通して読めば、おのずとそれも分かる。

作品の狙いが私小説ではなくとも、作者の体験が行間に巧みに組みこまれているに違いなく、それだけに物語の舞台が細部まで視覚的に現れてくるから面白い。悲劇が喜劇でもあるという余韻(ペーソス)があり、なかなかよい出来だと思う。

追記 2013.12.17.

桜木紫乃『氷平線』 文春文庫 2012年4月 第1刷、2013年7月 第2刷(単行本 2007年) 近所の図書館で見かけたので、寝床読書にあつらえ向きと思い借り出した。

近所の図書館で見かけたので、寝床読書にあつらえ向きと思い借り出した。 6つの短編を収録している。

冒頭の「雪虫」が02年オール讀物新人賞受賞作。

表題作は最終章に配置されており、また哀切なこの物語の結末シーンから持ってきた題が氷平線(水

平線ではない)である。

どの作品も物語の舞台は北海道。彼女は釧路市の生まれで、育った風土への愛着とそこに育った者ならではのディテールが北海道特有の四季の移ろい(雪は不可欠)の中に旨く配置されている。物語りごとに悲しみもあれば希望もあるが、少しレトロな雰囲気に包まれていて、そのあたりの味わいが悪くない。

彼女の描く恋愛はすべてプラトニックではなく、性交渉の場面表現は具体的で隠微なものを感じさせない。一世代前の作家が表現に手間取ったことを思えば、このあたりに隔世の感がある。

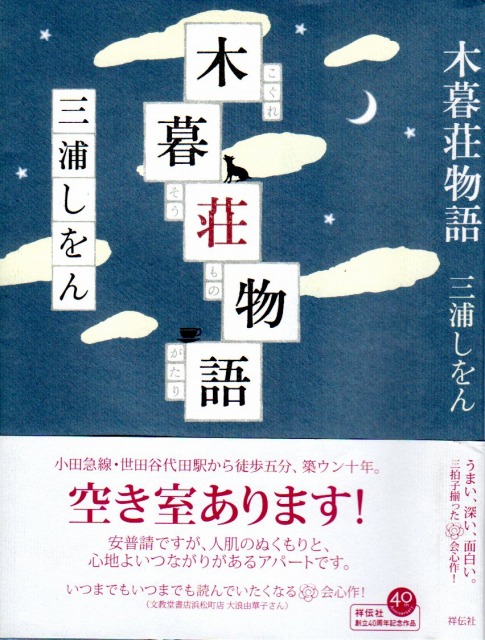

三浦しをん『小暮荘物語』

もオムニバスで、空き室もある木造ぼろアパートを舞台に、各章の主役として代わり番こに登場するのは、先ずは奇妙な入居者たち。また、もともと別に持っている自分の家の事情から101号室に単身入居した初老の大家。はては仕事の行き帰りにいつも通りがかる人まで。

描かれているのは現代の風俗ともいうべきもので、あえて書くなら、皆生き生きと、自らの生を姿勢を低く構えながら生き抜こうとしている。国に何かをやらせようというような声高な自己主張は決してしない。

そこが、為政者と市民は対等に渡り合うぞと意気込んでいたボクラの4,50年前と全く違う。登場人物たち個々人が、金魚鉢に飼われたメダカように、小走りは出来ても逃げようのない小宇宙で自足しているように見える。

にもかかわらず、他の作品(といっても先日紹介の3冊と映画2本しか知らないが)同様に、作者の黒い瞳がみつめる人間という生き物の生態は向日的。

この、閉塞(たとえば貧乏)と開放(たとえば万人平等にそなわっている性)の渾然一体感がおもしろい。文体があえて軽めにしつらえてあることにもよるようだ。しかし何となく読後に満腹感が得られないんだけどなあ。

ボクが読んだ三浦の4作に限れば、『仏果を得ず』がいちばんお徳感がある。もちろん 『舟を編む』も、話しの奥行き感においてなかなか面白い。

ちょっと寄り道

連城三紀彦がつい先日(2013.10.19.)、65歳で亡くなった。

ボクは彼の作品を1作しか知らない。それはいまも彼の代表作とされる『恋文』で、先に映画、ついで文庫本という順だったが、原作を読んでみて、つくづく彼の会話文の旨さに感じるものがあった。

ボクの連城との”出合はそれで終わり”という結果になったが、改めて思うに先述の女流3人も会話の繋ぎがとてもうまい。それゆえ、作家が作る人物像に寄り添うのに、読者は高い敷居をまたぐ必要が無い。

* 『恋文』は84年直木賞、翌年映画化、監督:神代辰巳、主演:萩原健一