|

追加 2014.8.26

『現代短歌作法』のこと

新書館 2006.12.25 第1刷

先日書架を何となく眺めていて発見。書架の場所が3箇所(居間・旧書斎・新書斎に分散。あとは少量ではあるが、結婚して出て行った娘と今も共用の書架がもう1箇所、2fの廊下にも)にも。書籍類がこのように分散してしまっていては不便このうえないが、このゴタゴタは当家における一定のいきさつを踏まえていて、配架のやり直しなど自分の力量では不可能。この本の所在が最初から分かっていれば、ここでは歌集『本所・両国』の前に置くべきものであった。

目次での「3,はやわかり短歌史 ①」と「4,はやわかり短歌史 ②」とはは、所属結社の主催者・馬場あき子が、作家活動の途中から王朝和歌にも関心を回帰し、作風の幅を広げてきたたことに軽くは触れつつ、主要には近代短歌から現代短歌への変遷を、結社の傾向も、結社外勢力台頭も読み解こうとする。

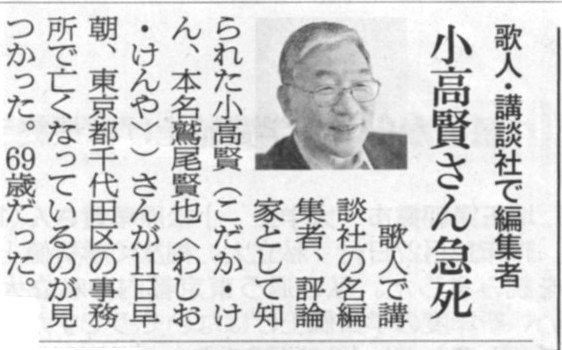

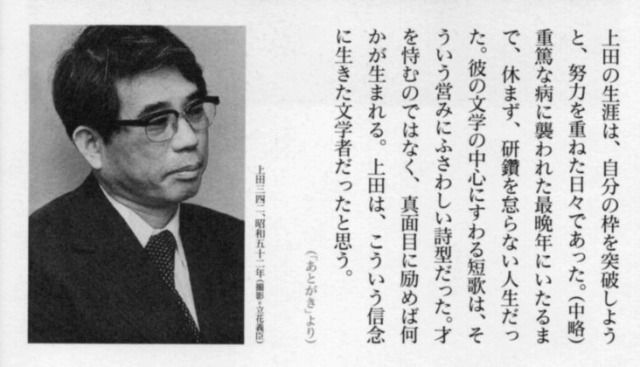

彼は、年齢的に見て遅れて短歌の世界に入ってきた。経歴で言えば青年期を過ぎた社会人としてスタートした。

「5,短歌自分史

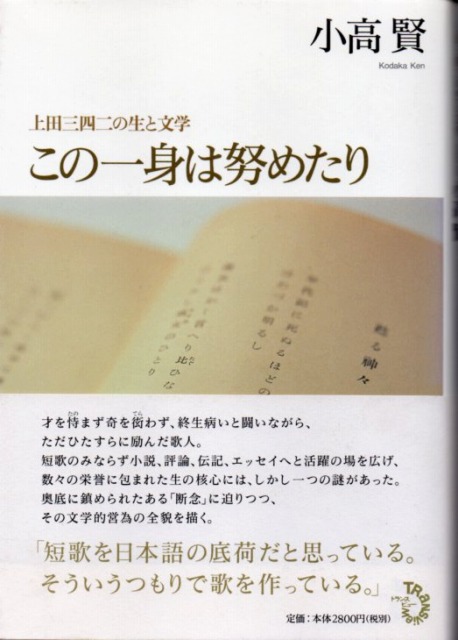

」になると、まるで水を得た魚のように「結社・かりん」創設以来のその自分のポジション

を自在に語ってやまない。生活者(サラリーマンであるが、出版業界の只中=編集者という特殊に言語領域の仕事に従事し、子供のいる家庭を持つ)というものを率直に押し出し、(段落「遅れたものの苦しさ」にリアル)ためらいがない。本業を他に持ちながらの歌人は多く(伝統的に医者や教師・教授が多い)いるが、彼の本業も、彼ほどに入れ込んだ歌人としてはやや異端である。

政治的サラブレッドにも歌壇の重鎮(家柄さえある)にも遠慮は無用。その気骨にはボクもツベコベ抜きに共感できる。

ページをめくると、その汚れのない読みあとから、ザッ、と読み流したようで、傍線も書き込みも見当たらない。蔵書の一冊に在ることを忘れていたのも宜むべなるかな。

(この章も)雑駁ですが、今日はここまで。

追加 2014.9.19

再論 『現代短歌作法』のこと

本書中央に配された「3,はやわかり短歌史 ①」と「4,はやわかり短歌史 ②」の再読を進めた。

その上で、小高氏らしさが良く出ている一部を以下に取り上げてみた。抽出部分は茶色文字を使用した。

・ 本書目次 3,はやわかり短歌史 ①

プロレタリア短歌と新興短歌芸術運動 途中126p~

もうひとつ、ターニング・ポイントのような企画があった。一九二六(大正十五)年、雑誌「改造」七月号の「短歌は滅亡せざるか」という特集である。回答者は斎藤茂吉、佐藤春夫、釈迢空、芥川龍之介、古泉千樫、北原白秋の六人であった。マイクロフィルムになっている「改造」を読んでみると、なぜこの時期に短歌を特集したか、不思議な気分になる。「改造」はいまでいえば、「世界」「中央公論」「論座」といった総合雑誌であって、誌面のはとんどが政治、社会経済的な論説で占められているからだ。

回答者のうち、迢空と佐藤春夫が滅亡論であり、他の四人は滅亡否定論であった。滅亡否定といっても、白秋などの文章は微妙であった。白秋は、短歌の表現が日本語の本流であることをいい、短歌が衰退してみえるのは、歌人が専門家になりすぎていることを指摘し、「あまりにも専門臭の深い所には普遍性が無い。極度に限定された趣味と巧智とが益々象牙の塔を孤塁にする。偏狭と頑固と停滞とが来る」という。そして、ほかの芸術に関心がなく、かつ他結社との交流を忌避する傾向に、文学のうえでの短歌の孤立化につながっているといっている。これは、いまでもよく取り上げられる「歌の円寂する時」という追空の論文に近いニュアンスがないだろうか。

迢空は白秋よりはっきりといっている。第一に、短歌には抒情詩としての宿命があり、叙事的な側面を盛り込むのがむずかしいこと。そして、口語の作品にも否定的である。第二に、「歌人が人間として苦しみをして居なさすぎる」といい、もともと即興詩であった短歌の本質が「わるい意味で支配」していると警告する。つまり、小手先の技巧ばかりに走る傾向を戒めているのである。さらに、つづけて短歌の現状に、真の意味の批評がないという。

ニュアンスの濃淡はあっても、白秋にも、追空にも念頭にあったのは赤彦の領導した「アララギ」だろう。宗匠のもとに一糸乱れず従ってゆくスタイルに、文学としての危機を感じていたのではないか。もっと多様に、もっと自由に、もっと他ジャンルとの交流をという意識は、おそらく「日光」創刊の趣旨とも合致していた。と同時に、先に述べた日本の社会全体に起きていた地殻変動(貧富の差の激化、プロレタリア意識の覚醒) に対して、無意識かもしれないが、文学者として反応していた。これらの短歌否定論は、太平洋戦争を経て、声たかくいわれた第二芸術論にもつながる問題を胚胎していた。迢空の警告は現代短歌においても有効性をもっている。(以下略)

戦争へ 先頭135p~

一九三一(昭和六)年、満州事変、一九三二(昭和七)年、上海事変、満州国建国、あるいは五・一五事件、一九三三(昭和八)年、国際連盟脱退、一九三五(昭和十)年、天皇機関説が問題になり、そして一九三六(昭和十一)年には、二・二六事件がおこる。時代は急速に軍事体制に再編成されてゆく。年表でみるかぎり雪崩をうって日本がファッショ国家に変貌しているように思えてならない。しかし、一つの方向を日本人全員が一体となって志向していたわけではないだろう。多くの力のせめぎあいの中から、結果として、一九四一(昭和十六)年の太平洋戦争ということになるのだ。ただ、同時代人でない私たちの眼でみれば、そこに何か歴史の必然を感じてし

まう。

こういう時代を短歌として鋭くとらえたのは、芸術派と同時に、「アララギ」 に拠る土屋文明ではなかったか。一九三五(昭和十)年に刊行された『山谷さんこく集』は、プロレタリア短歌が持ち得なかった資本主義体制の力の所在を、見事にあきらかにした。

新しき国興おこるさまをラヂオ伝ふ亡ほろぶるよりもあはれなるかな (土屋文明『山谷集』)

木場すぎて荒き道路は踏み切りゆく貨物専用線又城東電車

小工場に酸素溶接のひらめき立ち砂町四十町しじっちょう夜ならむとす

吾わが見るは鶴見埋立地の一隅ながらほしいままなり機械力専制は

横須賀に戦争機械化を見しよりもここに個人を思ふは陰惨にすぐ

一首目は先にあげた満州国建国に際して詠まれている。下旬の痛烈な批評。時代認識の深度を読み手は感じる。二、三首目は、東京という題詠のもとで詠まれた作品であるが、即物的なタッチが、社会を、人々を動かしてゆく力を見事に表出している。「機械力専制」「戦争機械化」といった造語や、破調をおそれない韻律が相侯って、急速に変貌してゆく時代の推移が、三十一音に定着させられている。プロレタリア短歌、モダニズム短歌が獲得できなかった側面であった。「アララギ」の主張する写生が、文明の頼まれな描写力によって花開いた実例である。これらの作品を読むと、先の歴史的事実がどんな状況下で起きているか、いまの私たちにもはっきり見えるような気がしてくる。

『山谷集』は昭和前半を写しだした見事な一冊である。同時にそれは、「アララギ」という集団を、茂吉に代わり、土屋文明というリアリストが担い出した端的な証拠でもあったのかもしれない。

・ 本書目次 4,はやわかり短歌史 ②

戦争 冒頭146p~

一九四一(昭和十六)年十二月八日、突如、アメリカ、イギリスなどと戦端を開いたことをラジオが高らかに告げた。十一月、アメリカ国務長官から中国からの撤退をもとめられたいわゆる「ハル・ノート」が提示された。実質的に日米交渉は決裂へ向かっていたのであるが、突如、山本五十六率いる連合艦隊がハワイ真珠湾を奇襲、大戦果をあげたというのである。(中略)緒戦の日本軍の躍進ぶりは目覚しいものがあり、日本中が勝利に沸きあがった。

すでに一部紹介したが「短歌研究」(昭和十七年一月号)は、急速、「宣戦の詔勅を拝して」という特集を試みた。(中略)雑誌の発売は、おそらく十二月の暮であろうから、作品依頼から制作までの時間は限られていたことが想像できる。

長き時堪へに堪へつと神にしてかく欺かすか暗く坐ましつと (北原白秋)

勝たむ勝たむかならず勝たむかくおもひ微臣のわれも拳握るも (吉井勇)

大御稜威おほみいつかしこくもあるか戦争は必かならず勝つにさだまりにけり (岡麓)

皇軍の海軍を見よ世界いま文化の基準あらためぬべき (窪田空穂)

大きみの統すべたまふ陸軍海軍を無畏の軍いくさとひたぶるおもふ (斎藤茂吉)

ルーズヴュルト大統領を新しき世界の面前めんぜんに撃ちのめすべし (土岐善麿)

東京に天の下知らしめす天皇の大詔おほみことのりに世界は震ふ

(土屋文明)

大詔かしこみまつり一億の御民の心炎とし燃ゆ

(佐佐木信綱)

作品の一部を紹介してみたが、この他、川田順、与謝野晶子、尾山篤二郎、相馬御風、金子薫園、松村英一、半田良平、前田夕暮などが参加している。あえて彼らの作品を引かなかったのは、引用したものといずれも大同小異だからである。つまりパターン化、類型化がはなはだしい。作者名を入れ替えてもあまり変わらない。ほとんど見分けがつかない。それはど、没個性なのである。(中略)

時代のハンドルがひとたび急カーブをきり始めると、たちまち、このようなレベルに陥ってしまう。時事詠のむずかしさは、短歌という詩型のもつ最大の難所なのかもしれない。一九四一(昭和十六)年十二月以後、短歌はおおむねこのような空疎な作品のオンパレードという様相になる。

(中略・151p~)

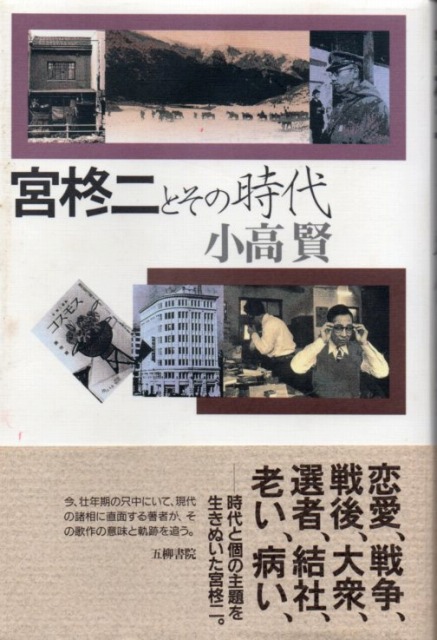

ただ戦場に赴いている兵士たちだけは、そのような状況のなかで、唯一といっていいはど読むにたえる作品をつくつていた。銃後の大家たちが、「撃ちてし止まん」的な空疎な作品に終始しているときに、彼らは「生き死に」 の現場から歌いだしていた。だからこそ、リアルであり、読者を捉えたのである。そのひとりが宮柊二である。

つづけざま迫撃砲弾落つるなか右翼からおこる「捧銃」ささげつゝのこゑ

(宮柊二 「短歌研究」昭和十八年七月号)

汝が遺骨捧げわが乗る自動車は反動して埋没地雷を幾たびか遅く

浮びくる中共論理の言葉群春耕、犠牲、統一累進税

右の闇に鋭き支那語を聞きしときたゆたひもあらず我等地に伏す

目の下につらなる部落の幾つかが我に就き敵に就き遂に謀りき

現場だけが体験しうる迫真的場面、あるいは亡き戦友を送る風景、先に挙げた大家たちの開戦の作品と較べようもないほど迫力がある。宮柊二はその代表だが、その他にも戦地の体験が短歌となって結晶していた例は多い。なかでも、「アララギ」の「其の二」欄は注目すべき作品群であった。

飛行機投下の羊羹小さく分け食せど軍靴わたれば又喜びつ (生井武司)

占拠して間なき地域に婚礼の駕龍ゆく見れば立ち止まりたり

吊し柿つくろと馬の鞍にさげこの高山をこゆる兵あり (中山隆佑)

迫ひすがり二刺し刺しぬわが胸に銃口つけつつのがるる敵を (松田芳昭)

撃墜され泳ぎをりしといふ敵機乗員を憐れむ心うかびきたらず (阿武寿人)

これはみな一九四三(昭和十八)年の「アララギ」から抽出した作品である。ビルマ、北支、中支、あるいは海軍といった場所、所属が付されている。いずれをとっても侵略戦争の要素は否定できないが、逆に、これほど大量に、日本人が日本以外の地域に出かけたことは初めてである。その外地での体験が、「アララギ」の「写生」という方法によって、あざやかに三十一音に写しとられていることは注目していい。「アララギ」がいちばん目立つが、他の結社誌においても、現地からの作品はやはりリアルで空疎でない。いまでも十分読める。銃後の歌人(いわゆる専門歌人)の「ていたらくぶり」と対照的である。

前衛短歌の出現 168p~

それまで戦後短歌は、あるいは歌人たちは、戦争の後遺症もあって自分の詩型にどこか後ろめたい感情を隠すことができなかった。また、詩人、小説家、評論家といった他ジャンルの発言に理論的に応じることができていたとはいいがたかった。ところが、「方法論争」で大岡信と塚本邦雄が、「定型論争」で吉本隆明と岡井隆が、「様式論争」で嶋岡晨あきらと寺山修司が、真っ向から論戦し、一歩も譲らない議論が展開されるなど、それまでの短歌の理論的脆弱さが一掃されたような印象を歌壇に与えた。短歌もけっこう頑張っているというイメージが生まれたのである。それらからも見えてく.るように、前衛短歌運動は従来の結社が新人を用意し、それを歌壇に送り込む構造を壊してしまったのである。これ以後、結社を横断する活動が多くなってゆく。その結節点でつねに活躍を見せるのが岡井隆である。

岡井隆は「アララギ」 の歌人であった父母をもち、近藤芳美に兄事し、「未来」という結社に属していた。しかし、塚本との交流から、次第に前衛短歌運動の牽引者として、論・実作ともに大車輪の活躍をするようになる。もちろん塚本邦雄が前衛短歌の創業者なのであるが、岡井という並外れた強大なエネルギー(行動力) の推進力があったからこそ、前衛短歌運動が多大な影響力を戦後短歌のなかに及ばしたといっても過言ではない。そののち、現代に至るまで、現代短歌史は岡井隆という歌人を軸として動いているところがある。

あわあわと今湧いている感情をただ愛とのみ言い切るべしや

(岡井隆『斉唱』)

抱くとき髪に湿りののこりいてうつくしかりし野の雨を言う

警官に撃たれたる若き死をめぐり一瞬にして党と距たる

第一歌集の清潔な抒情は「アララギ」の正統な継承者というべき作風を示している。しかし、第二歌集『土地よ、痛みを負え』になると、主題意識やモチーフが拡大し、喩の手法による世界の拡大が試みられる。

最もちかき貴大陸を父として俺は生れた朱しゆに母を染め

(岡井隆『土地よ、痛みを負え』)

胎内のわが背に痣をのこすまで鞭うたれおり母は私服に

産みおうる一瞬母の四肢鳴りてあしたの丘のうらわかき楡

キシヲタオ‥シその後のちに来んもの思もえば夏曙のerectio

penis

鉱あらがねのごとき体からだがひしめきて犠祭にえまつりせり 六月・日本

政治状況を詠むにしろ、さまざまなイメージが駆使されている。最初の三首は「ナショナリストの生誕」という連作のもので、自分の生誕とアジア、とりわけ中国大陸の推移が重ねられている。後半の二首は、安保闘争を詠んだものである。性と政治が重ね合わされている。

前衛短歌の波及力は大きく、その流れのなかで多くの新しい歌人が輩出した。たとえば、浜田到、春日井建、そして葛原妙子などがその実例である。もちろん彼らを一括りに前衛短歌の担い手とはいえないかもしれない。しかし、前衛短歌の渦中から登場したことはまちがいないだろう。つまり、従来の短歌史のメインストリートではない場所から歌人が生まれることを可能にした。

続いては、

新しき世代---村木道彦、福島泰樹、高野公彦

ライト・ヴァースと「サラダ記念日」

インターネット短歌と口語調

と続くが、ライト・ヴァースと「サラダ記念日」の中では彼が所属する「かりん」の馬場あき子の短歌史での位置づけも語っている。ここでもなかなか個性的な評論の仕方がなされていて、読者の注意を惹く。

総目次に戻る

本棚目次に戻る このページの先頭に戻る

|