1 ) 道 中 篇 ・ 若山牧水と暮坂峠

未明に車で千葉県M市を出た。関越道の渋川伊香保ICを降り、渋川市中のコンビニで弁当を買う。中之条町を過ぎる頃、夜が明けてきた。

まずは主要道を外れて若山牧水詩碑のある暮坂峠へとむかう。

(帰路にまわせば名前の通り日が暮れてしまうおそれがあった)

道路が細く曲がりくねり、のろのろ先を行く車が追い越せない。

暮坂峠についた(6:27)。朝霧が深く、まだ薄暗い。ごく希に車が通る。

左手に茶屋が一軒、裏手の坂の上に水が流せる公衆トイレがあった。

道路の右手に石の地蔵尊や抱きあう道祖神、その奥に牧水詩碑がある。

草の露に足を濡らしながら少しばかり斜面を登る。

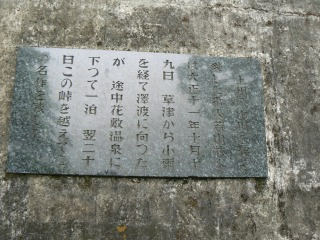

詩碑下部の説明プレート

「上州の山川を深く愛した歌人牧水は大正十一年十月十九日 草津から小雨を経て澤度に向ったが 途中花敷温泉に下って一泊 翌二十日この峠を越えてこの名作を残した」

大きな黒御影の詩碑の右肩に牧水像が乗るが、ちょっと高すぎて顔がわからなかった。

牧水が超えた10月20日ともなれば山は晩秋の気配。この峠の呼び名もまた格別か。

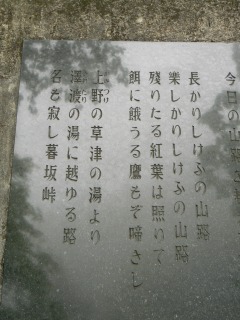

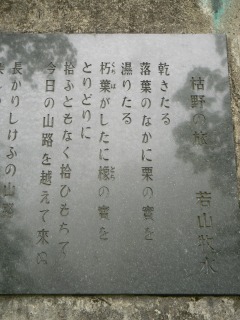

枯野の旅 若山牧水

乾きたる

落葉のなかに栗の実を

湿りたる

朽葉くちばがしたに橡とちの実を

とりどりに

拾ふともなく拾ひもちて

今日の山路を越えて来ぬ

長かりしけふの山路

残りたる紅葉は照りて

餌に餓うる鷹もぞ啼きし

上野かみつけの草津の湯より

沢渡さわたりの湯に超ゆる路

名も寂し暮坂峠

(当用漢字体使用)

手元に、暮坂峠を師走に超えた女性の紀行文があるので、以下に紹介しよう。

「忘年山行の思い出をたどる」 桜井幸子さくらいゆきこより抜粋

1994年 暮坂峠超え(湯の平温泉泊・群馬県)

何ということだろう。今回の忘年山行は、結局ゆり子さんと二人になってしまった。予定では四人のはずだったのに、(中略)。

秘湯の一軒宿である湯の平温泉へは、つり橋を渡って川の近くまで下っていく。そのバスから降りたのは私たちだけである。(中略)。

小さくて静けさが漂う宿だった。

食事は豪華ではないけれども、心のこもった料理でおいしかった。食前と寝る前に温泉に入り、お互いに日頃の睡眠不足を補おうと早々と寝てしまった。(中略)。

湯の平温泉からは、山の中の道を歩き、二つ三つ小さなピークを越えると、暮坂峠に向かう県道中之条線に出た。(中略)、この道を暮坂峠を越えて、沢渡温泉まで歩くのだ。

どんよりとして肌寒い十二月の日曜日の朝、道には車も人も見当らない。人家もまれな寂しい道だ。若山牧水が歩いた頃と大して変わっていないのではなかろうか。途中、花敷温泉に行く道が分かれていた。若山牧水は、大正十一年十月十九日、草津から沢渡温泉へ行く途中、花敷温泉に立ち寄って一泊、あくる二十日暮坂峠を越えた際に、峠にある牧水碑に刻まれた詩を残した。

ゆるやかに登る道が平らになったところが、暮坂峠だった。二度目の峠だ。三十年前に来た時は、雪の日で、牧水の像が雪に埋もれるようにして立っていた程度の記憶しかない。落葉松カラマツの中に立つ像は、思ったより小さく見えた。その下に「枯野の旅」の大きな詩碑があるので、そう感じるのかもしれない。

峠の牧水食堂も閉まっており、あたりには人影もなく、しんと静まり返っている。灰色に閉ざされた空から、あられ交じりの時雨が落ちてきた。寒さが一段と身にしみる。詩碑に刻まれた「名もさびし暮坂峠」の一節が、しみじみと心に響いた。賑わう錦繍の季節に歩くより、この寂しい十二月に歩いてこそ牧水のロマンが伝わってくる。

落葉が深く積もった旧道を歩いたり、大岩地区の牧水会館に立ち寄ったりしながら、峠から二時間三十分かけて沢渡温泉に着いた。暮坂峠では風花も舞っていたのに、いつの間にか日が差してきた。空の一角には虹がかかっている。次のバスまで二時間もあるので、さらに下沢渡まで歩いた。牧水を偲ぶ二十五キロの旅だった。帰ったら牧水の「みなかみ紀行」を読もう。

* 出典 『桜井幸子 山の作品集 Ⅲ』 西田書店 発行2009.3.04.

野反湖に 近づくころ路傍に見かけた道祖神。

野反湖に 近づくころ路傍に見かけた道祖神。

石は古いが像が風化して彫り直されているようだ。

茶店のある野反峠にあがるとはじめて野反湖が見える。観光地的な施設としてはこの峠と湖水のどんづまり、つごう2カ所にWCが。Pは湖岸中程にもある。ダムを回り込んだところに村営のロッジとキャンプ場があるがロッジの方は2010年秋で営業中止になった。

道路終点の駐車場に着いた(7:50) その脇の土手に何気なく咲いていた

道路終点の駐車場に着いた(7:50) その脇の土手に何気なく咲いていた

この群落があちらこちらにある

この群落があちらこちらにある

← 沢で水汲みをする。

見栄えの良い株には出会えず。 →

群馬・長野県界尾根。これを東(右手)に辿ると白砂山に至る。そこでは新潟も交え3県が出合う。

実は白砂山(2140m)を日帰りハイキングのつもりで家を出たのであったが、車に小銭入れを置き忘れてきたことに途中の堂岩山あたりで気付いた。それには常時携行薬が入れてあったので単独登山に気おくれが生じた。加えて湖畔に花盛りのレンゲツツジを久しぶりに楽しみたくもあったので引き返すことにした。

引き返しながら振り返って撮った分岐点。

左(北)に下って行けば「秋山郷」(標識は「切明 和山」、車が抜ける道はない)。

正面が堂岩山経由白砂山への登山道。

2 ) レンゲツツジ 篇 ・ 野反湖岸周辺

高気圧背面に入っているので高温多湿。

空も晴れたり曇ったりで、パラッと雨粒を顔にうけることもあった。

対岸の山もこちら側の山も一人一山独占?の軽登山が楽しめる。

ただし、賑やかでないと遊びに来た気がしない人には勧められない

釣り人は彼だけ。釣る魚は何?

釣り人は彼だけ。釣る魚は何?

レンゲツツジにオレンジ系と紅色系があることが分かる。

最近は園芸種があるようで、植木市ではもっと異なる色調のものを見ることもある。

レンゲツツジは湖岸で満開。この辺りでは3~5分咲き。

満開だったならこの写真の色調がもっとくきやかに出たことだろう。

森に寄った辺りはまだ咲きはじめ、という感じがする。

他にもいろいろあった

熊用の仕掛檻みたい、、、だ。

熊用の仕掛檻みたい、、、だ。

ということなので、弁当の余りなど決して捨てないでくださいね。

八間山への登山口近くにシラネアオイの群落がある。すでに見頃を過ぎていた。

イワカガミは群落と呼ぶほどの数ではなかった。

下 コマクサ 盗まれなければよいが、、、。

野反峠から振り返る

野反峠から振り返る

現地を15:20に離れて帰路に就いた。

六合村村営の風呂にはいり、再び暮坂峠に回った(16:40)。

峠の茶屋は開いておらず、人ひとりの姿もなかった、土曜日だったのだが。

今朝が3時起きのため居眠り防止にコーヒーを飲んで関越道渋川ICに入った(17:50)。

補記 2011.10.12.

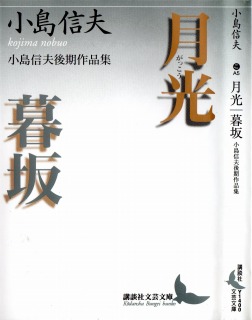

小島信夫『残光』 2006年新潮社刊 を読むと『暮坂』という彼の作品名が読み始めて直ぐから何回も出てくる。

小島信夫『残光』 2006年新潮社刊 を読むと『暮坂』という彼の作品名が読み始めて直ぐから何回も出てくる。

最初(p17)には、

私が読売新聞に小説を書くようにしたのは、大庭みな子さんで、彼女は同新聞の文芸時評を担当していて、そこで私の出した『暮坂』という短編小説集の中の、タイトル・ストーリーに当たる「暮坂」を賞めてくれ、・・・・。

ボクにきちんと読んだ記憶の残る彼の作品は、出た当時話題性があった『抱擁家族』だけだが、せっかくだし、彼の名前が懐かしかったから『暮坂』も読んでみた。『残光』も『暮坂』も小島個人に関心のない人間が偶然読んだなら、作家が公開を前提にして書いた日記のような「ストーリーを外した文章」で、おそらくは退屈してしまうだろう。が、「暮坂峠」と何か関係あるのか?

題名の出所がやはり若山牧水『枯野の旅』の「暮坂峠」で、ボクの感は当たった。しかもある種の紀行文で四万温泉に出かけた話なのだ。けれど彼は暮坂峠には行かないし行ったこともない。『暮坂』『残光』どちらも己の晩年について、問わず語りに語っているだけ。

庄野潤三の方が文章も読みやすく、私生活も平安。同時代作家で両人は交流もあった。

二度目(p25)には、

ぼくは「功労者」にしてもらった。ぼくは『抱擁家族』以外にいくつも書いています。『別れる理由』はともかく、『静温な日々』だとか、というのもある。その前にもある・・・そこでぼくは大庭さんが、「小島さん、あなたは書いてください。存在を示してやって下さい。あの『暮坂』みたいな小説、誰が書きましたか。あなたが(読売で)新聞小説を書いたために編集者がつらい思いをしたっていいじゃありませんか、(「功労者」は文部省が出す「文化功労賞」受賞のことで、大庭みな子は選考委員のひとりだった。以下割愛)

という具合に話がつながる。車谷長吉が悔しがるように、今時はすっかり嫌われすたれたはずの「私小説」だから、アル中で施設に収容され死んでいく長男や、妻が亡くなってすぐに結婚した二人目の妻が自分より先にボケが進み、やむなく遠方の介護施設に送る話が、自分の書きもの自慢の合間合間に出てくる。ボクがむかし『抱擁家族』を読んだとき、この小説は妻が亡くなったことで話が完結した、というように思っていたが、彼にとっては、とぎれずに続く小説のだいじなひと節、という位置にあるものであった。

このページ先頭に戻ります

目次に戻ります