若山牧水と暮坂峠道 後編

牧水会館

牧水会館

暮坂峠を下るところから(現在の行政エリア)中之条町側に入ったことになる。沢渡温泉・中之条町へとたどる中程で、右手、谷(上沢渡川)の向こうにニョッキリと岩山が目に付き、「大岩地区」である。

ここの県道の右下脇に、今時では余り見かけない手入れの行き届いた真新しい茅葺き屋根の一棟が、屋根の部分だけ見せていて気になる。

一昨年は、ここが牧水会館なるを知らず、「手打ち蕎麦屋かな? 猪鍋でもだすのかな?」と思って、車だからお酒は御法度につき素通りしてしまった。が、今回は急な取り付け道に慎重に車を乗り入れ、建物横手(玄関がそこにある)に下ってみた。

名称は

「旧大岩学校(牧水会館)」。

現在は村の集会所などとして使われているらしい。牧水の遺品や資料を展示するようなものではなかった。人の気配も全くなく、Uターンして何台かの車が去った轍跡がくっきり残るばかりであった。

楷書体で短歌が2首、校舎と向き合って建てられていた。

楷書体で短歌が2首、校舎と向き合って建てられていた。今回旅行でぼくが見た最後の牧水歌碑であった。

碑面 大岩村にて 大正十一年十月二十日 若山牧水

人過ぐと生徒等はみな走せ寄りて垣よりぞ見る学校の庭の

われもまたかかりき村の学校にこの子等のごと通る人見き

牧水の心の底には望郷の思いがあるので「われもまたかかりき村の、、、」と詠むことになる。

歌集「山桜の歌」の中の「枯野の落栗」連作中に小さな村の学校を詠んだ一連があり、

「ありしとも思はれぬ処に5戸10戸ほどの村ありてそれぞれに学校を設け子供たちに物教へたり」ということばがきが添えてあり、上記2首もそれに含まれる。

参考に、同じ箇所の歌をもう2首示す。

学校にもの読める声のなつかしさ身にしみとほる山里すぎて (小雨村)

ひたひたと土踏み鳴らし真裸足まはだしに先生は教ふその体操を (引沼村)

この2ヶ村は現在の六合村に入る。牧水の足跡で言えば、草津から白砂川(吾妻川上流)の谷まで降りてきて着いたところが引沼村。次に花敷温泉の直前が小雨村。翌日暮坂峠に登り、下ってきてドーム型の岩山の前が大岩村。歌碑はここ大岩村での2首である。

「みなかみ紀行」のほうに当たると、引沼村の歌のある手前には以下の記述がある。

10戸20戸の村を二つ過ぎた。引沼村というのには小学校があり、山陰のもう日も暮れた地面を踏み鳴らしながら一人の年寄った先生が20人ほどの生徒に体操を教えていた。

だから、「ひたひたと、、、」の歌の次にはこういう歌が続く。

先生の頭の禿もたふとけれ此処に死なむと教ふるならめ

小寒い晩秋の夕方通りがかれば、一人の老教師が子供と体操をしている姿が目にとまり、山村に骨を埋める覚悟をそこにみたような気持ちがして、哀惜の感を深めたのであった。

その後の足取りにもかんたんに触れておこう

牧水と弟子(作中K-君)は昔の人なので健脚だ。前日花敷温泉に寄り道しなければ泊まるはずの沢渡温泉には正午近くに着いてしまった。ある旅館の3階に通されたが、まずは 湯に入った。

無色無臭、温度もよく、いい湯であった。此処にこのまま泊まろうか、もう3、4里を歩いて四万温泉へ回ろうか、それとも直ぐ中之条へ出て伊香保まで延ばそうかと二人していろいろに迷ったが、終ついに四万へ行くことに決めて、昼飯を終るとすぐまた草鞋を穿いた。

この選択が予想外のものとなったことはすでに述べた。

いっぽうの僕らは沢渡温泉に宿がとってあった。けれども大岩学校のあと、日暮れには少々の余裕があったので、いまのバイパスからでは見えない温泉街を通り越し、牧水みたいに四万温泉まで行って戻った。僕は車だから簡単なことだ。

途中下沢渡の路傍に案内があり500メートルばかり左手の狭い道を入ると、次の写真のような巨樹があった。

説明版には「県指定天然記念物 伊賀野のモミ 樹高約35米」とあるが、遠見の樹形からは頂上部分が欠けているように見えた。落雷か風折れを受けたものだろう。

手前に張りだしている根の太さには驚いた。

昔は四万と沢渡を短く繋ぐ旧道筋だったということだから、つねづね樹木に関心の深い牧水もじっくり仰ぎ見たことと思うが、彼の文章「みなかみ紀行」には書いてない。

敗戦の少し前、「昭和20年(1945)4月16日、沢渡温泉大火によりここの民家、山林ともに全焼したが、この樹だけは難をのがれて残った」と書かれていた。

四万街道の道へと左折して温泉街までの中程にくると、左手に、さっきと同様に県指定天然記念物というのがある。路肩に停車して、歩いて坂を登ればすぐに目的の樹はあった。

四万街道の道へと左折して温泉街までの中程にくると、左手に、さっきと同様に県指定天然記念物というのがある。路肩に停車して、歩いて坂を登ればすぐに目的の樹はあった。

「なーんだ、こんな樹か!」と思わず声に出してしまったほど小さく目立たないが、この二股になった樹がヒイラギとして普通には見かけることのできない古木なので珍しいのである。

説明版概要「駒岩のヒイラギ 樹高8.8米、村の墓地の外れにあるが、もとは明治時代初期に焼失した観音堂の境内木であった。

秋に白い小花をいっぱいつけ、そのころが麦を播く適期とされ、村人に親しまれてきた。」

観察してみると葉の周囲にトゲトゲがあるのはごく限られた下枝やヒコバエだけであったが、僕には過日、どこかでそのようにヒイラギの生態が書かれたものを読んだ記憶もある。

このように葉が丸くては疫病神は退散しないだろうから、節分にイワシをくくるヒイラギの小枝としては使えないだろう?!

肝心の四万温泉はそのどん詰まりの日向見薬師堂(国指定重文)を参拝しただけで、雲が暗く沈みときおり大粒の雨が落ちてくる中を、沢渡温泉に戻った。町に出かけていた旅館の従業員は、中之条町でバケツの底が抜けたような大雨にあった、と言っていた。

ぼくらが宿泊した「まるほん旅館」は沢渡で一番最初に湯宿を開き、すでに400年という

。本風呂は熱湯と普通湯の浴槽が一対あるだけ。ということはもともとは混浴だったのである。今は他に家族風呂と露天風呂が増設してあるが、女性が本風呂や露天風呂に安心して?入れるよう、時間で交代すべく決めてある。否、男の時間に女が入るのは自由だったかもしれない。湯殿に降りる階段の鴨居が昔サイズで、普通の身の丈のぼくでも額を打ってしまった。

食事中いつの間にか本降りになり、明け方までやまなかった。

・ おけら鳴きやまぬ沢渡山の湯に

雨の一夜が過ぎてゆきたり

翌朝は雨もやみかげんと見て、食事を済ませると直ぐに宿を出て、ひとまず中之条まで下った。

「ミュゼ(歴史と民俗の博物館)」に立ち寄った。明治初期の洋風建築の小学校校舎が使われている。白く塗られた建物であったが、表通りから引っ込んでいて最初は入り口にまよい周辺の道を少しうろうろさせられた。

着いてみると正門が閉まっており(木)が定休日であった。たいていこの種の施設は(月)休みなので油断があった。

正門看板には「群馬県指定/重要文化財 旧吾妻第三小学校」と書いてあった。「まあどうせ、たいした資料もなかろう!」と偏見的に自分を慰め、門外から写真だけ一枚とって立ち去ることにした。

、、、のだが、廊下の隅に何かあり、暗くてよく分からない。

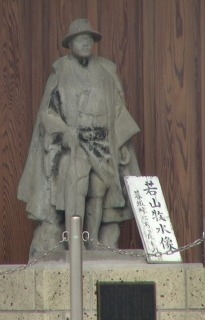

気になったのでカメラのズームを望遠鏡がわりに使って格子の間から覗くと、どこかで見覚えある彫像であった。

なんとしたことか!

若山牧水、それも暮坂峠の詩碑の上に立つ姿そのものであった。下から仰いだときより分かりよい。

2行目の小字が 「暮坂峠にあったもの」と読め(現地のものとは)同じ鋳型のものなのか? 長く戸外にあって緑青が吹いてしまった様子には見えなかった。カッパ(インバネス?)をはおり、尻っぱしょり、洋傘を杖代わりに持つ。

帰宅後、

改めて「桜井幸子 山の作品集 Ⅲ」西田書店2009年発行の該当箇所の読み直しをした。

* (関連記事)当HPの「アルバムのページ 野尻湖 1,道中編」 (目次に戻ると入れます)

著者:桜井幸子(1945~2007) 山の文芸誌「ベルク」同人 青山大学図書館、同短大図書館勤務

この本の終わり近く、『新編みなかみ紀行』を読む(初出=ベルク 2003年12月、94号)がある。一部を抜粋して追悼に代えたいと思う。

なお、少し前には「病後初めての山 美ヶ原 向山」(2002年8月、90号)があるので、重い病に罹ったのち小康を得て書かれたものであることがわかる。

僕とは全くの同世代で、会ったことのない人だが、全3巻を読んでみて、知らずにどこかの山ですれ違っていたかも知れない近さにいたことを知った。

* 文中、緑色の文字部分が「牧水」(前編末尾に示す2冊)と「山の作品集」からの引用である。

抜粋1,序

『新編みなかみ紀行』には、私が行ったことのある温泉、登ったことのある山や峠がたくさん登場する。、、、、その中から、詩二篇と、私が歩いたところが数多く出てくる紀行二編を選んで書いてみた。

抜粋2,「枯野の旅」

(私が歩いた) 12月の暮坂峠は、風花が舞い、この詩のイメージにぴったりのわびしい峠だった。79号の文末には「帰ったら『みなかみ紀行』を読もう」と書いたが、1995年に歩いてから8年ののちにようやく読んだ。、、、今の登山靴に当たる草鞋のこと、いつも持ち歩いた陸軍参謀本部の五万分の一の地図、、、必需品である磁石、、、。そして、一日歩いたあと、宿で温泉に入り、お酒をいただく楽しみで終わっている。この詩の中には、山登りのエッセンスがすべて入っている、、、。

抜粋3,「みなかみ紀行」

私は,「みなかみ紀行」とは「水上町」あたりを歩いた紀行文だと思っていたが、片品川、利根川の水源を行く旅であった。

旅の目的は、佐久新聞社主催の短歌会に合流するためだった。だが、二十日間の旅のうち、歌会はたった一日、他は歌の結社の仲間との交流に明け暮れ、懇親会と称する飲み会が続く。久しぶりに会った仲間と過ごす数日間は実に楽しい。彼らと別れがたく、小諸に遊び、星野温泉に行き、軽井沢で蕎麦を食べて、ようやく別れの時になる。しかし、六人の仲間のうち、予定のない一人をこれから向かう上州の旅へと誘う。「みなかみ紀行」はここから始まるといえよう。

続き、予定を変えた花敷温泉、暮坂峠、沢渡温泉、四万温泉を巡り、渋川でK-君と別れた。渋川で一人は野良仕事中の一人を加えたつごう3人で猿ヶ京を経て法師温泉に向かった。到着が暗くなったが歌友とは大きな湯にゆったりつかり、申し分ない一夜であった。けれど彼女はこう書いている。

私は、この温泉には、山から下りてきた時に数回訪れたことがある。三十年くらい前に、谷川連峰を縦走して下山してきた時はまだひなびた宿で、疲れた私たちを快く迎えてくれたものだった。しかし、その後、建物が立派になり有名になるにつれて、登山者は客とは思わなくなつたのか、一度入浴を断られてからは、立ち寄らなくなってしまった。

そうなんだ! あの「ディスカバージャパン」がいけないんだ。よくわかる。このあと吹割の瀧を見物し、丸沼で一夜を乞い、翌日金精峠を超えて日光湯本に下った。このときの鱒養殖場の番人との交流が僕はこの編の白眉と思う。

金精峠は僕の思い出でいうなら、日光白根に登った三度(うち一度だけは幼児連れで、五色沼を見下ろす外輪山までではあったが。また湯本からの他の二回のコースはここを通らない)と温泉岳

ゆぜんだけ一回、都合六度、この峠を湯本側から利用した。最後の頃は斜面崩落で通行禁止になっていた。そのとおの以前から有料道路があったが、それも使って丸沼に行ったことも二度ある。この有料はいつのまにか開放された。ここを大正のころは案内人なしの通行ははばかられたのであった。

泊めてもらった夜に小屋版の老人に思うだけは酒がふるまえず、翌日も湯元への案内とそこで一夜酒を振る舞おうとの心積もりが叶わなかった。湯の湖の見える金精峠で老人と別れるとき、、、ここのラストわずか2、3ページが肝心な場面で、これ以上をここで書いてしまわないことにする。

抜粋4,「木枯紀行」

みなかみ紀行翌年の旅である。牧水38歳。富士五湖を巡り、後年山崎方代(※下記)の一首で知られる右左口村うばくちむらを超えた(*注)。初冬絶景の富士を見た。八ヶ岳東山麓の松原湖で木枯らしが湖面に落葉を吹き寄せるのを見ながら歌会がおこなわれた。千曲川源流を歩き、最後に土地の老人を案内に頼み、十文字峠を越えて栃本まで。あとは秩父で三峯山にも登り、東京を経て自宅の沼津に帰った。文中の白眉は長いながい十文字峠越えであろう。また、彼女にはおなじみの峠なのである。

爺さんの案内で十文字峠を越えて、秩父に出て東京に帰ることになった。初めからその予定だったのか、行きがかり上そうなったのかは分からないがこの行程には圧倒された。これは、今でも健脚向きの登山コースだからだ。

梓山村に泊まった翌日、まだ闇の残る早朝、提灯を持った案内の老人と出発。十文字峠は、山を歩く人には、よく知られた峠だ。信州と武州を分け、信州側の梓山村から峠を越えた武州の栃本までは七里の道のりである。その間一軒の人家もないという山奥だ。峠までは鳥も啼かないような深い森の中を、散り敷いた細かい落葉を踏みしめながら歩いている。

この道は、人家はその頃に比べれば奥まで入っているが、ほとんどは当時と変わらない山の中である。違いといえば、十文字峠に山小屋が建っているくらいか。

峠からは、尾根伝いの道となり、遠望がきいて気分よく歩いている様が伝わってくる。日暮れて、ぞくぞくと寒さのつのる夕闇の中、ようやく栃本に着いた。

十文字峠といえば、シャクナゲの名所である。私もこの峠越えのコースは幾度か歩いたことがある。峠から栃本へは、四里観音に始まり、一里観音まで一里ごとに小さな石像が置いてあり、道標にもなっている。牧水の歩いた頃にも、この像はあったのだろうか。その描写はないが……。シャクナゲの季節に訪れ、峠の混雑を避けて、四里観音の近くにできた新しい避難小屋に泊まって、静かな一夜を過ごしたことを思い出した。

牧水は、翌日は一人三峰山に登り、落合村(現・大滝村落合) に下って、東京に出て、十三日に沼津の家に帰っている。

「木枯紀行」には、このように山登りをする人にとっては、心惹かれるコースが幾つか出てきて、楽しく読める。しかし、十一月の山歩きは、寒さはつのるし、日も短い。解説にもあるように、実際はタイトルの木枯らしが暗示するように、身も心も凍りつくような壮絶な旅だったのだろう。この紀行に惹かれるのは、そんな山旅なのに、それをみじんも感じさせないところかもしれない。

今日、この栃本(関所跡など保存あり)を経由する秩父往還を往来する人は希だ。彩甲斐街道という名のバイパスが直ぐ上手をトンネルで抜けてしまうのである。ぼくは10年ほど前の早春にこの栃本などは雪の降る中を訪ね印象深いが、十文字峠を越えたことが(まだ)ない。すぐ北側の三国峠はあの日航ジャンボ機が、自分が超えた数日後に墜落したので印象深い。どちらを超えても千曲川の同じ源流(川上村の秋山・梓山集落)に出る。高低差は秩父側のほうがずっと深い。

※ 「ふるさとの左右口郷は骨壺の底にゆられてわがかえる村」 山崎方代『こおろぎ』

記述は以上です。

2009年の旅は アルバムページ(Ⅶ 野反湖、、、道中篇)に収録あり → こちらをクリック